なおこ先生のひよこ道場

2022年5月 基礎看護学

「基礎看護学」は、①看護や健康の概念、②看護技術、③看護の役割など、幅広い範囲から出題されます。図表や写真などを「見て判断する」問題や、計算問題もあります。

しかし、全体的に難易度は易しいため、得点につながりやすい分野でもあります。必修問題でも基礎看護学が占める割合が一番高いんですよ♪

また、看護技術は実践的な内容も多いので、毎回、実習前に基礎看護学の過去問題を押さえておくと、国家試験対策と実習対策が同時にできるので、おススメです★

問題

解答は 解答と解説 をタップ/クリックしてご覧ください。

問題1

国際看護師協会〈ICN〉による看護師の倫理綱領における看護師の基本的責任に、含まれないのはどれか。

- 1.健康の増進

- 2.疾病の回復

- 3.苦痛の緩和

- 4.尊厳ある死

医師ではなく、看護師の基本的責任は何かをイメージしましょう!

国際看護師協会〈ICN〉による看護師の倫理綱領の前文に、看護師の基本的な看護の責任として、①健康の増進、②疾病の予防、③健康の回復、④苦痛の緩和と尊厳ある死の推奨、の4つを挙げている。

★倫理綱領とは、専門職団体が、専門職としての社会的責任および職業倫理を行動規範として文章化したものです。多くの専門職団体は、倫理綱領を作成し公表しています。

看護師の倫理に関する国際的な綱領は、約70年前の1953年に、国際看護師協会〈ICN〉によって初めて採択されました。その後、何回かの改訂を経て、最新は2021年版になります。それに伴って、日本看護協会も「看護職の倫理綱領」を作成しています。

■看護職の倫理綱領(日本看護協会 2021年)■

看護職の倫理綱領は、「前文」と16の本文から成る。

前文

人々は、人間としての尊厳を保持し、健康で幸福であることを願っている。看護は、このような人間の普遍的なニーズに応え、人々の生涯にわたり健康な生活の実現に貢献することを使命としている。

看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会を対象としている。さらに、健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通じて最期まで、その人らしく人生を全うできるようその人のもつ力に働きかけながら支援することを目的としている。

看護職は、免許によって看護を実践する権限を与えられた者である。看護の実践にあたっては、人々の生きる権利、尊厳を保持される権利、敬意のこもった看護を受ける権利、平等な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求められる。同時に、専門職としての誇りと自覚をもって看護を実践する。

日本看護協会の『看護職の倫理綱領』は、あらゆる場で実践を行う看護職を対象とした行動指針であり、自己の実践を振り返る際の基盤を提供するものである。また、看護の実践について専門職として引き受ける責任の範囲を、社会に対して明示するものである。

本文

- 1.看護職は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。

- 2.看護職は、対象となる人々に平等に看護を提供する。

- 3.看護職は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。

- 4.看護職は、人々の権利を尊重し、人々が自らの意向や価値観にそった選択ができるよう支援する。

- 5.看護職は、対象となる人々の秘密を保持し、取得した個人情報は適正に取り扱う。

- 6.看護職は、対象となる人々に不利益や危害が生じているときは、人々を保護し安全を確保する。

- 7.看護職は、自己の責任と能力を的確に把握し、実施した看護について個人としての責任をもつ。

- 8.看護職は、常に、個人の責任として継続学習による能力の開発・維持・向上に努める。

- 9.看護職は、多職種で協働し、よりよい保健・医療・福祉を実現する。

- 10.看護職は、より質の高い看護を行うために、自らの職務に関する行動基準を設定し、それに基づき行動する。

- 11.看護職は、研究や実践を通じて、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する。

- 12.看護職は、より質の高い看護を行うため、看護職自身のウェルビーイングの向上に努める。

- 13.看護職は、常に品位を保持し、看護職に対する社会の人々の信頼を高めるよう努める。

- 14.看護職は、人々の生命と健康をまもるため、さまざまな問題について、社会正義の考え方をもって社会と責任を共有する。

- 15.看護職は、専門職組織に所属し、看護の質を高めるための活動に参画し、よりよい社会づくりに貢献する。

- 16.看護職は、様々な災害支援の担い手と協働し、災害によって影響を受けたすべての人々の生命、健康、生活をまもることに最善を尽くす。

問題2

死を迎える患者の5段階の心理過程を提唱したのはだれか。

- 1.マズロー

- 2.フィンク

- 3.キューブラー・ロス

- 4.ドローター

看護に役立てるさまざまな理論がありますが、代表的なものの内容は押さえておきましょう!

- 1.× マズローが提唱したのは、5段階の基本的欲求である。

- 2.× フィンクが提唱したのは、4段階の危機モデルである。

- 3.〇

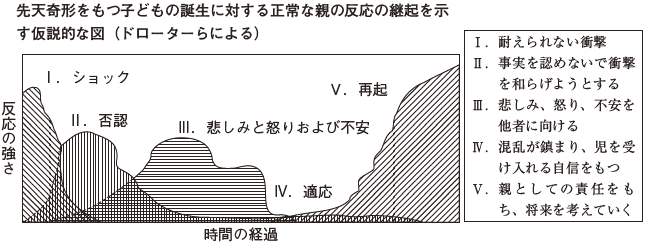

- 4.× ドローターが提唱したのは、先天性の奇形がある子どもをもった親の5段階の心理的反応である。

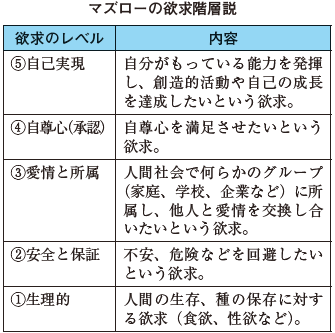

■マズローの基本的欲求■

マズローは、人間の基本的欲求(ニード)を5段階に分け、下位の欲求が満たされると、より上位の欲求へ向かうとし、最上位に「自己実現」の欲求を置いた。欲求が充足されない状態をフラストレーションという。

- ※さらにマズローは次の2つを加えて基本的欲求を7つとした。

- ⑥認知的欲求(現実を知覚し、体系的に把握したいという欲求)

- ⑦審美的欲求(醜悪を避け、美を求める欲求)

■フィンクの危機モデル■

| フィンクによる危機モデル | 危機介入法 |

|---|---|

| <衝撃> 強烈な不安、パニック、無力状態 |

自己の存在が直接的に脅威にさらされているた め、安全に対するあらゆる手段を講じることが必 要である。 |

| <防衛的退行> 無関心、現実逃避、否認・抑圧、願望思考 |

患者の情緒的エネルギーを保存し、現実の状況を よりはっきりさせ、それに直面する準備ができる ように介入する。 |

| <承認> 無感動、怒り、抑うつ、苦悶、深い悲しみ、強い不安、再度混乱、徐々に自己を再調整 |

積極的な危機への看護介入が重要な時期である。 誠実な支持と力強い励ましのもとに現実に対する 洞察を深められるように介入する。 |

| <適応> 不安減少、新しい価値観、自己イメージの確立 |

患者が現実的な自己評価を行え、現実の能力や資 源を活用して満足が得られる経験をもつことによ って、成長を促す。 |

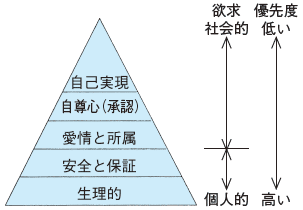

■キューブラー・ロスの終末期の心理過程■

- ① 第1段階:否認(そんなはずはないという強い否定)

- ② 第2段階:怒り(怒りや憤りが表面化し、何事にも不満を抱く)

- ③ 第3段階:取り引き(神や医療者に延命のための交渉を行う)

- ④ 第4段階:抑うつ(すべてを失ったという喪失感からの抑うつ状態)

- ⑤ 第5段階:受容(自分の運命を受け入れる)

■ドローターの先天性の奇形がある子どもをもった親の心理的反応■

★フィンク、キューブラー・ロス、ドローターは、どれも私たちが何らかの大きなストレス(負荷)がかかった時の反応ですから、結構似ていますね♪

問題3

看護師が患者に行うアカウンタビリティの説明として、適切なのはどれか。

- 1.意見の代弁

- 2.患者の強みを活かし自らの力で問題解決できるような支援

- 3.説明する責任

- 4.根拠に基づいた判断

国家試験では、さまざまなカタカナ言葉が出てきます。選択肢にある言葉を表しているカタカナ言葉は、今まで試験に出てきているものですので、どれも押さえておきましょう!

- 1.× 患者の意見を代弁するのは、アドボカシーである。

- 2.× 患者の強み(ストレングス)を活かして、自らの力で問題解決できるような支援を行うことは、エンパワメントである。

- 3.〇 アカウンタビリティとは、説明責任のことである。

- 4.× 根拠に基づいた判断とは、クリティカル・シンキングのことである。クリティカル・シンキングは、直訳すると批判的思考となるが、批判することではなく、ひとつひとつ情報収集およびアセスメントをして、客観的、論理的、俯瞰的にものごとを考えていくことを指す。

★アカウンタビリティは、インフォームドコンセントと概念が似ていますが、そこをもう少し落とし込んでおきましょう!

■アカウンタビリティとインフォームドコンセント■

アカウンタビリティとは、「説明責任」又は「報告義務」と訳されており、情報の提供者が、その情報の受託者に対して、情報の内容等を理解できるように十分に説明する責任のことを指している。伝えれば良いというものではなく、受託者が理解できるように説明・報告することが重要である。医療介護系だけでなく、さまざまなビジネスシーンでも使用される言葉である。

アカウンタビリティが情報の提供者の責任(主体は情報提供者)であるのに対して、インフォームドコンセントは情報受託者の理解と意思決定のことを指している。インフォームドコンセントの主体は患者であり、説明の結果、その内容を理解することと、自由意思で決定をする(同意も拒否も自由)、ということが重要なポイントである。「インフォームドコンセント」は「アカウンタビリティ」の結果として現れるものである。

問題4

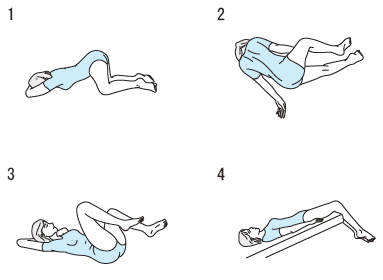

トレンデレンブルグ位はどれか。

体位の種類はたくさんありますね。名称と体位のイメージが繋がるようにしましょう。

- 1.× 膝胸位である。ベッド面に胸と膝をつけ、大腿部を垂直にして殿部を挙上した体位。

- 2.× シムス位(半腹臥位)である。上半身は左側の肩と上肢を背部へ、下半身は側臥位より前倒し休息には楽な体位。

- 3.× 砕石位である。仰臥位で膝関節を屈曲して大腿部を挙上し、股関節を外転・外旋した体位。

- 4.〇 トレンデレンブルグ位または、骨盤高位ともいう。頭部を腹部や下肢より低くした体位。

■体位の種類■

| 体位 | 特徴 |

|---|---|

| 立位 | 基底面積が小さく疲れやすい。足先を30~40度開いた状態で安定する。 |

| 半坐位 (ファウラー位) |

ベッド上部を45~60度挙上する体位。胃管挿入時に用いられる。 ※30度程度挙上し、膝をもち上げた状態はセミファウラー位という。 |

| 仰臥位 | 基底面積が広く安定している。腹筋の緊張緩和のためには膝部に枕を入れる。 |

| 半腹臥位 (シムス位) |

上半身は左側の肩と上肢を背部へ、下半身は側臥位より前倒し休息には楽な体位。 |

| 側臥位 | 上側になっている下肢を前方に出すと基底面積が広がるので安定する。側臥位では圧反射現象で下側(反対側)の生理機能が低下する。 |

| 起坐位 | 坐位より少し前に倒れた体位(オーバーテーブルなどによりかかりやすいように)。呼吸困難のある患者に用いられる。 |

| 膝胸 位 | ベッド面に胸と膝をつけ、大腿部を垂直にして殿部を挙上した体位。 |

| 砕石 位 | 仰臥位で膝関節を屈曲して大腿部を挙上し、股関節を外転・外旋した体位。 |

| 骨盤高位 (トレンデレンブルグ位) |

頭部を腹部や下肢より低くした体位。分娩中の臍帯脱出を防ぐ体位。 |

| ジャックナイフ位 | 腹臥位と骨盤高位を応用した、体幹を「く」の字に屈曲し、骨盤を高くした体位。 |

| 腹臥位 | うつぶせの体位。腎生検の体位。 |

問題5

上腕での血圧測定で、収縮期血圧が正確な値より低くなるのはどれか。

- 1.マンシェットを緩く巻く。

- 2.マンシェットの脱気を速くする。

- 3.幅の細いマンシェットを巻く。

- 4.マンシェットを巻いた腕の高さを心臓より低くする。

血圧とは、心臓から出た血液が動脈の血管壁を押す力のことですね。血圧計のしくみを理解して、イメージできるようにしましょう。

- 1.× 緩く巻くと、加圧を強くしなければならないため、血圧は高く出る。

- 2.◯ 血圧計の減圧速度は、1拍または1秒ごとに、1目盛(2mmHg)程度の速さで排気する。その際に、早く排気すると目盛りを見落とすため血圧は低く出る。

- 3.× マンシェットの幅が細いと小さい面積に加圧されるため、血圧が高く出る。

- 4.× マンシェットを巻いた腕の高さは、心臓と同じ位置にして血圧を測定する。腕の高さが心臓の位置より低いと重力の影響を受け、本来より強い圧力をかけないとならないため血圧は高い値になる。

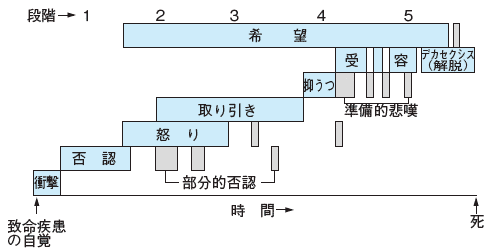

(2) 血圧測定時の要因による血圧値の変化

① 測定方法による変化

- ※触診法で得られた値にさらに20~30mmHg加圧する。

| 測定方法 | 血圧への影響 | |

|---|---|---|

| マンシェットの巻き方 | ゆるい | 上がる |

| きつい | 下がる | |

| マンシェットの幅 | 狭い | 上がる |

| 広い | 下がる | |

| 測定部位 | 心臓より低い | 上がる |

| 心臓より高い | 下がる | |

| 減圧速度 (2~4mmHg/秒) |

速い | 下がる |

② 体位による変化

収縮期血圧は、一般に、仰臥位>坐位>立位の順となる(ただし、数分でほぼ同じになる)。

問題6

点眼指導で適切なのはどれか。

- 1.点眼は、座位または立位で行う。

- 2.複数の点眼薬を使用する場合、1分ほど間隔をあけて行う。

- 3.眼軟膏と油性点眼薬をする場合、眼軟膏を塗布した後に油性点眼薬を行う。

- 4.点眼薬は、下眼瞼を軽く引いて、容器の先端が触れないように、結膜嚢に3滴点眼する。

- 5.点眼後は、清潔なふき綿で、涙嚢部を軽く押さえる。

解剖生理学的特徴から、点眼薬の方法を理解しておきましょう♪

- 1.× 点眼は、座位または仰臥位で行う。

- 2.× 複数の点眼薬の間隔は、5分以上あけて行う。

- 3.× 複数点眼の場合、水溶性→懸濁性→脂溶性→眼軟膏の順に行う。

- 4.× 1滴で十分である。

- 5.○

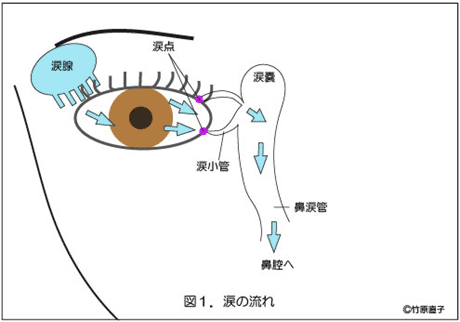

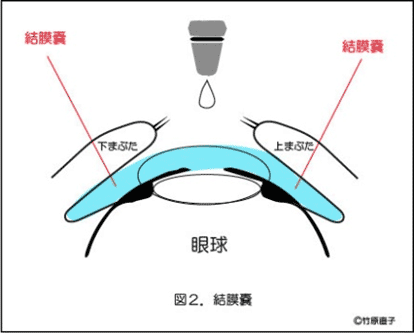

■点眼薬与薬時の援助■

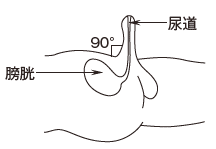

点眼薬は、結膜嚢に薬剤を滴下または塗布する方法で、消炎・抗菌・散瞳・縮瞳などの目的で行われる。涙は涙腺から分泌され、まばたきによって目頭の方へ行き、涙点から涙小管を通って涙嚢→鼻涙管→鼻腔へと流れている(図1参照)。点眼をすると、点眼薬は涙と一緒になり流れていく。

【点眼の手順と注意事項】

- ①点眼前に石鹸と流水で手洗いをする。

- ②患者に座位または仰臥位になってもらう。座位で行う場合は、患者に頸部を少し後屈してもらう。

- ③眼脂がある場合は、滅菌拭き綿で拭き取る。

- ④

利き手に点眼薬、もう一方の手に滅菌拭き綿を持ち下眼瞼に当てて軽く引いて、結膜嚢(まぶたの下の袋状の部分)に1滴点眼する。それによって、薬が目の奥に浸透していく(図2参照)。点眼時、容器の先端が睫毛やまぶたや眼球に当たって不潔にならないように注意する。結膜嚢は小さいため、量は1滴で十分である。これ以上点眼しても眼の外へ流れ出るか鼻涙管を介して消化管の方へ流れていき、薬理作用の強い点眼薬の場合、吸収されて全身的な副作用を引き起こす可能性が高くなる。

- ⑤

点眼後は軽く閉眼し(1~2分程度)、流れ出てきた余分な点眼薬は拭き取る。薬が涙と一緒に排泄されて薬効が落ちないように、拭き綿で涙嚢部を軽く圧迫する。滅菌拭き綿は、左右別のものを使用する。

- ⑥

複数の点眼薬がある場合は、水溶性→懸濁性→脂溶性→眼軟膏の順に行う。脂溶性のものを先にすると、水溶性点眼薬を弾いてしまうためである。また、先に点眼したものが後に点眼したものに流されやすくなるため、5分以上間隔をあけるようにする。

問題7

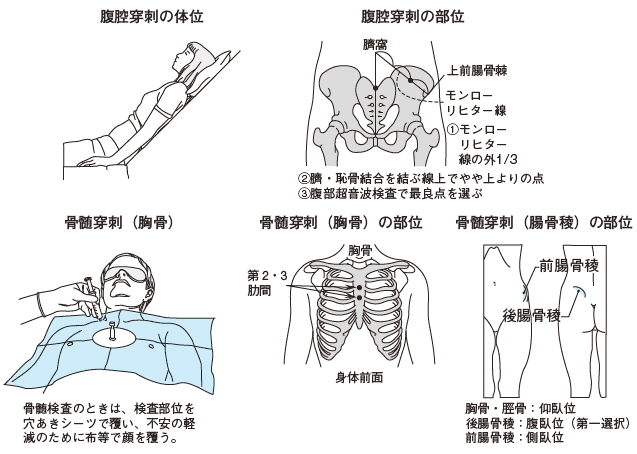

導尿について適切なのはどれか。

- 1.成人男性の導尿時のカテーテルの長さは、12~14cmが適切である。

- 2.成人男性の導尿時の挿入方法では、陰茎を上にあげ腹部に対して90度の角度で挿入する。

- 3.成人女性の導尿時、尿道口の左右・中央の順に消毒する。

- 4.成人女性の持続的導尿では、膀胱留置カテーテルを腹部に固定する。

導尿には、一時的導尿と持続的導尿があります。男女で尿道の形態が異なるため、違いをしっかりと押さえておきましょう!

- 1.× 成人男性の尿道の長さは16~18cmあるため、カテーテルの長さは、18~20cmが適切である。

- 2.◯ 男性の尿道は図にあるようにJの形になっているため、挿入時は90度の角度で15cmほど挿入したら、陰茎を60度の角度に戻してさらに5cm挿入する。排尿を確認したら2~3cmカテーテルを進め膀胱に挿入する。

- 3.× 尿道口が一番清潔となる必要があるため、中央・左右の順に消毒する。

- 4.× 膀胱留置カテーテルは、女性は大腿部、男性は腹部に固定する。男性の長期カテーテル留置では、尿道内の血行障害が生じ、尿道皮膚瘻が形成されることがあるため、血行障害を引き起こさないように、固定は尿道のカーブに合わせて腹部に固定することが原則となる。

導尿

導尿には一時的導尿と持続的導尿がある。

(1) 導尿の目的

- ①排尿の障害(尿閉・残尿・尿失禁)に対する処置

- ②下腹部の検査や内診、分娩時の前処置

- ③手術部位の汚染防止

- ④陰部に創傷のある場合の感染防止や褥瘡予防

- ⑤無菌的尿の採取

- ⑥膀胱の洗浄や薬液の注入

- ⑦安静を必要とし動けないとき

(2) 導尿時の注意事項

- ・カテーテルの先端に水溶性の滅菌潤滑剤を用いる。

- ・無菌操作で行い、カテーテルのバルーンには滅菌蒸留水を指示量注入する。

- ・仰臥位で、不必要な露出を避け、プライバシーを守る。

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 消毒 | 包皮を開き尿道口を消毒 | 小陰唇を開き尿道口の中央・左右の順に消毒 |

| 挿入方法 | 陰茎を上に上げ腹部に対し90°の角度で挿入 | 尿道口に向かってまっすぐ挿入 |

| 挿入の長さ | 18~20cm挿入 | 5~7cm挿入 |

| 固定位置 | 腹部 | 大腿部 |

| カテーテル | ネラトンカテーテル6~8号 ディスポーザブルカテーテル12~16Fr |

|

| 体位 | 仰臥位 下肢伸展 |

仰臥位 膝を屈曲し左右に開く |

問題8

穿刺と目的の組み合わせで正しいのはどれか。

- 1.腰椎穿刺―――気胸の改善

- 2.骨髄穿刺―――髄液検査

- 3.腹腔穿刺―――腹水検査

- 4.胸腔穿刺―――白血病の診断

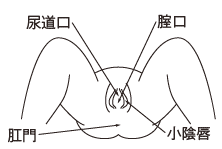

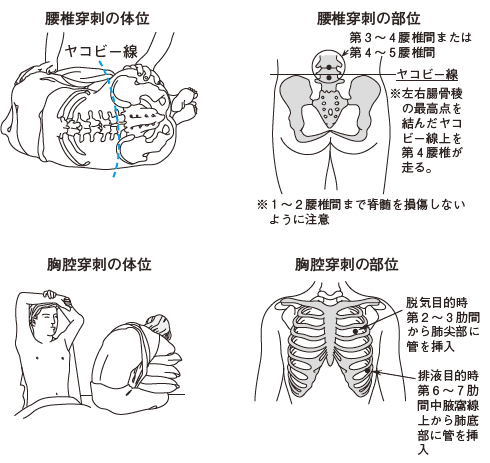

まずは穿刺をする部位と体位をイメージできるようにしましょう。そして、穿刺の目的も理解するようにしましょう!

- 1.× 腰椎穿刺は、脳脊髄液採取や髄液圧測定、減圧、薬液注入などの目的で行われる。

- 2.× 骨髄穿刺は、骨髄内容の検査のために行われる。白血病など血液疾患の診断等にも用いられる。

- 3.〇

- 4.× 胸腔穿刺は、胸水の検査、胸腔内容物の除去、薬液注入、気胸の治療などの目的で行われる。

★同じ穿刺でも、部位によって方法はさまざまです。しっかりとイメージできるようにしましょうね♪

穿刺

穿刺とは、針を用いて体内に貯留した液を排出したり、薬液などを体内に注入する方法である。

| 種類 | 目的 | 穿刺部位・体位 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 腰椎穿刺 |

|

〈部位〉 第3~4、4~5腰椎間(ヤコビー線上) 〈体位〉 側臥位(背を丸めるようにし膝を胸の方へひきつけるような姿勢) |

|

| 胸腔穿刺 |

|

〈部位〉 中後腋窩線中間の第6~8肋間(排液目的) 中鎖骨線第2、3肋間(脱気目的) 〈体位〉 起坐位・ファウラー位(穿刺側の上肢を頭上にあげ肋骨間をひろげる) |

|

| 種類 | 目的 | 穿刺部位・体位 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 腹腔穿刺 |

|

〈部位〉 臍窩と左前上腸骨棘を結んだ線(モンロー・リヒター線上の外側3分の1の点) 〈体位〉 ファウラー位・セミファウラー位・仰臥位 |

|

| 骨髄穿刺 |

|

〈部位〉 胸骨・腸骨など 〈体位〉 胸骨…仰臥位 腸骨…穿刺側を上にした側臥位 |

|

問題9

死後の反応で、一番早くに現れるものはどれか。

- 1.角膜の混濁

- 2.死斑

- 3.死後硬直

- 4.皮膚乾燥

死後の経過の特徴が理解できたら、死後の処置も合わせて押さえておきましょう!

- 1,4.× 死体の体表から水分が蒸発するため、特に角膜・陰嚢・口唇等で乾燥が顕著に現れてくる。角膜の混濁も主に乾燥によるもので、特に開眼していると速い。角膜混濁は、死後半日ごろから始まり、1日半ごろに最も強く2日目から瞳孔を透見できなくなる。夏季ならば1日で瞳孔の透見が不能になる。

- 2.◯ 循環が停止し、身体を動かさずにいると血液が死体の低い位置に沈下して、皮膚の表面があざ状に変化することである。死後数十分頃から出現する。

- 3.× 死後時間の経過とともに骨格筋は次第に硬くなり、関節を動かすのに抵抗が生じるようになる。死後2〜3時間後に顎関節から出現し、大関節・末梢関節に進む。8〜12時間で完成し、24〜30時間まで持続する。

■死後の処置(エンゼルケア)■

死後の処置

1 目的

- ①死者の身体の清潔

- ②汚物・分泌物・血液の漏出防止

- ③死による容貌の変化に対し、生前のように美観を整える。

2 方法

家族が故人との別れが十分に済んだことを確認してから始める。希望があれば、家族と共に処置を行う。

- ①死後硬直は約2時間後から始まり、6~8時間で全身に及ぶ。

- ②ドレーンやカテーテルなどが挿入されている場合は、すべて抜去する。

- ③腹部を圧迫して内容物を排出する。

- ④水分を吸収させるために鼻腔に脱脂綿を詰め、次に水分の漏出防止のために青梅綿を詰める。

- ⑤義歯がある場合は装着し、生前の美観を損なわないようにする。

- ⑥全身を清拭し、着衣をつける。

故人や家族の希望するものがあればそれを着せる。和装の更衣の場合、襟は左前に合わせ、ひもは縦結びにする。

★襟が左前になるというのは、亡くなった方から見て「着物の襟が手前」になっているということです。生前の着物は、日本では右前(着物の右が手前)です。右前だと右手が着物の中に入れられるようになっているということですね。

イメージとしては、日本人は右利きの人が多いから右前で着物を着て、亡くなったら反対の左前になる!と覚えても良いですね!(正しい意味ではありませんw)

問題10

酸素を2L/分で吸入している患者。

500L酸素ボンベ(14.7MPa充填)の内圧計が、3MPaを示している。使用可能時間(分)を求めよ。

ただし、小数点以下の数字が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

計算問題には、設問内の数値から解答が導きだせる問題と、あらかじめ基準値を覚えていないと解答が導き出せない問題があります。過去の計算問題も合わせてチェックして、傾向を把握しておきましょう。

$$残量(L)=\frac{ボンベ容量(L)\times現在の圧力計の値(MPa)}{填圧力(MPa)}$$ $$\frac{500\times3}{14.7}=1500\div14.7\fallingdotseq102L$$ ボンベの残量…約102L

②使用可能時間を求める

ボンベ残量102Lに、2L/分で酸素吸入するため、102÷2=51分となる。

★国試における計算問題は、公式を覚えておいて計算しても良いですが、公式の元となるのは「比の関係」であることが多いです。比の計算をマスターしておきましょう♪

■比の関係での計算■

この問題では、「①ボンベの残量を求める」を比の関係で計算することができる。比の関係で計算する場合、比較する2つのものの変化によって求めることができる。ここでは、酸素の量(L)と圧力(MPa)の比較をする。

・ボンベの満タンの容量(L)…500L

・ボンベ使用後の残量(L)…求める量L

・ボンベの満タンの圧力(MPa)…14.7MPa

・ボンベ使用後の圧力(MPa)…3MPa

↓(比較式にすると)

500L : 残量 L = 14.7MPa : 3MPa

(A) (B) (C) (D)

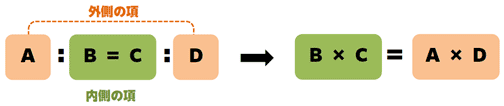

比の方程式は「内側の項の積=外側の項の積」なので(積=かけ算の答え)以下のようになる。

$$残量L\times14.7MPa=500L\times3MPa$$ $$=\frac{500\times3}{14.7}$$ という公式に導かれる。

コラム

みなさん、こんにちは~!

看護師国家試験対策講師の「なおこ先生」こと竹原直子です♪

これから国家試験までの約10ヵ月間、毎月、国家試験に即したオリジナル問題と解説、そして、学習のコツのコラムを載せていきます。少しでもみなさんのお役に立てることができたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします♪

このコラムを書いている4月の東京は、暖かくなったり寒くなったり

気温の変化が激しいので身体がなかなか慣れませんが、咲き始めたたくさんの花たちを見ると

笑顔がこぼれてきて、やっぱり春は気持ちいいな~と感じます♪

さて、3月に合格発表のあった第111回の国家試験は、例年通り、合格率は9割でしたね(91.3%)。

言い換えると、下位1割に入らないように学習をしていく必要があるわけですね。

試験とは答えがあるものですから、それには必ずコツ(トラの巻)があります!

コツさえ掴めば勉強は楽しくなるし、合格にもぐんぐん近くなりますよ~★

そんなコツを毎月お伝えしていきます。

今月のコツは…

国家試験対策とは、過去問を制すること!!

国家試験対策とは、過去問を制すること!!

そう! まずは、ここです!

厚生労働省は、過去問から試験を出しますよ~! と提言しています。

ちなみに、111回の必修問題50問のうち、過去問と全く同じか、ほぼ同じ問題(一部だけ異なる)が28問もありました。そして、それ以外も過去問をしっかりと押さえておけば解ける問題が多くを占めていました。

「過去問を勉強する」とある程度は点が取れます。しかし、それだけでは合格点には届きません。過去問の範囲が少し違う角度で出題される事が多いからです。要は、「過去問で勉強する」ことが重要なのです。

過去に何度も出題されているものは、国が「看護師として押さえておくべきところ!」 と教えてくれているのです。その範囲を、さらに掘り下げて学習していくことが大切になりますよ~!