公務員試験対策講座(大卒程度)

合格システム

よく当たります!的中問題公開!!

模擬試験、テキストで使用される問題が本試験でも多数出題(類似問題)されています。

模擬試験、テキストで使用される問題が本試験でも多数出題(類似問題)されています。

長年、本試験問題を収集し、しっかり分析を重ねた結果の答えだと自負しています。

これは当社の自慢のひとつでもあります。ここでは、みなさんに的中問題を紹介いたします。

ほぼ、同じ問題から問われ方が異なるだけの問題、解答の選択肢が同内容の問題…と様々な形態で的中が見られます。

「あっ、ほとんど同じだ!」「なかなかやるじゃん」など、色々なご感想があるかと思いますが、ひとつ楽しんでご覧ください。

最後に、東京アカデミーでは的中問題を多く含むテキストを使用して生講義の通学講座を開講しています。きっと、各試験合格への早道になると思いますので最寄りの校のページをご覧ください。

2021年度本試験 的中問題

判断推理

準拠テキスト<判断推理・空間把握>

P130

| 1~3キロ 4~6キロ 7~10キロ 11~15キロ 16~20キロ 21~25キロ 26~30キロ 31~35キロ 36~40キロ 41~45キロ : |

160円 200円 210円 260円 360円 440円 540円 640円 740円 830円 : |

ある鉄道会社の運賃は,駅間の距離(営業キロ)に応じて表のとおり定められている。

この鉄道会社の一つの路線上で順に並ぶA~Dの四つの駅について,各駅間の距離に応じて運賃を計算すると,A─B間は260円,B─C間は200円,C─D間は350円,A─D間は640円であった。このとき確実にいえるのはどれか。なお,駅間の距離は整数の値であるものとする。(2011年国税)

- 1.A─B間の距離が11キロであるとすると,A─C間の運賃は260円である。

- 2.A─B間の距離が12キロであるとすると,B─D間の運賃は440円である。

- 3.B─C間の距離が4キロであるとすると,A─C間の運賃は350円である。

- 4.B─C間の距離が6キロであるとすると,B─D間の運賃は440円である。

- 5.C─D間の距離が16キロであるとすると,A─C間の運賃は350円である。

国家一般職<基礎能力試験>

| 消費電力 | 電気代 |

| 1~3kW | 1,000円/月 |

| 4~6kW | 2,000円/月 |

| 7~10kW | 2,500円/月 |

| 11~15kW | 3,000円/月 |

| 16~20kW | 4,000円/月 |

| 21~25kW | 4,500円/月 |

| 26~31kW | 5,000円/月 |

【No.16】 ある家の地域では,消費電力(kW:キロワット)に応じた電気代は表のようになっている。この家には,四つの電化製品A~Dがあり,Aのみを使用した場合は1,000円/月,Bのみの場合には2,000円/月,Cのみの場合には3,000円/月の電気代がかかり,A~Dを同時に使用した場合は4,500円/月の電気代がかかる。

このとき,A~Dを使用した場合の電気代に関する記述として,最も妥当なのはどれか。

ただし,A~Dの消費電力は全て1kWの正の整数倍である。

- 1:Aの消費電力が2kWであるとすると,AとBを使用した場合の電気代は2,500円/月となる。

- 2:Aの消費電力が3kWであるとすると,BとCとDを使用した場合の電気代は4,000円/月となる。

- 3:Bの消費電力が5kWであるとすると,AとCを使用した場合の電気代は4,000円/月となる。

- 4:Cの消費電力が15kWであるとすると,AとCを使用した場合の電気代は3,000円/月となる。

- 5:Dの消費電力が5kWであるとすると,AとBとCを使用した場合の電気代は4,000円/月となる。

財政学・経済事情

時事蔵

P17

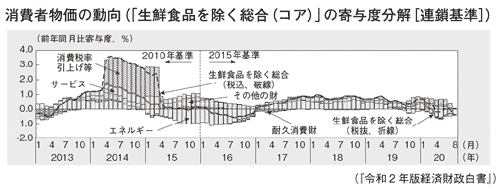

(5)消費者物価

消費者物価(生鮮食品を除く総合[コア])の前年比をみると、エネルギー価格の低下によりマイナス圏で推移している。エネルギー価格が軟調になっている背景には国際市況の軟化がある。ドバイの原油価格が感染症の影響もあり大幅に低下し、輸入価格を経由して消費者物価を構成するガソリン価格の店頭価格の低下につながっている。なお、消費税率の引上げが物価に与える影響については、今回の引上げ幅が2%ポイントにとどまったことに加え、軽減税率制度の導入により税率が据え置かれた品目もあったことから、上昇寄与は0.9%ポイント程度にとどまっている。

(6)賃金

雇用者の賃金動向について、厚生労働省「毎月勤労統計」の現金給与総額の推移でみると、所定内給与は底堅い動きをしているものの、感染症の拡大に伴う経済活動の低下の影響から、残業時間の減少を背景に所定外給与が大きなマイナスに寄与となった。現金給与総額は2020年5月を底に反転しているものの、自粛や休業要請の影響が現れた。現金給与総額を時間あたり賃金の変化に分解すると、同年4月以降、労働時間の減少が下押し要因となり、総額が減少した。

(7)企業収益

企業収益は、2019年に入り海外経済の鈍化から、製造業を中心に弱い動きがみられだした。他方、非製造業の企業利益は、この間も底堅く推移していたが、2020年1-3月期に感染症の影響が顕在化すると、大きく減少し、全産業の企業収益も急速に減少した。経常利益の変動について、製造業と非製造業に分けて要因を分解すると、製造業では、2018年7-9月期以降、海外経済が減速するなかで、徐々に売上高のプラス寄与が縮小し、2019年4-6月期からはマイナス寄与に転じた。非製造業では、内需の底堅さを背景に、製造業に比べ2018年から2019年4-6月期を通じ、売上高要因のプラス寄与が続いた。

- ※設備投資……2018年後半以降は、企業収益が弱含むなかで、設備過不足感の不足超が低下し、設備投資に増勢がみられなくなった。一方、製造業よりも労働集約的な非製造業の設備投資は、人口減少下で人手不足が顕在化するなか、2013年7-9月期には設備過不足感が不足超へと転じ、その状態が2020年1-3月期まで続き、増加基調が続いた。

国家一般職<行政区分 専門試験>

【No.43】 我が国の経済の動向に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。

- 1.内閣府「国民経済計算」により,国内家計最終消費支出(四半期別,実質季節調整済前期比)の動向を形態別(耐久財,半耐久財,非耐久財,サービス)にみると,2019年10-12月期では当該4形態のうちサービスの減少率が最も大きく,新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した2020年4-6月期では耐久財の減少率が最も大きかった

- 2.内閣府「経済財政白書」(令和2年度)により,ガソリン店頭価格の動向をみると,新型コロナウイルス感染症の影響もあって,2020年に入り5月頃まで低下傾向で推移し,その後,緩やかながら上昇へと転じたが,2020年9月現在は前年同月に比べて低い水準となった。

- 3.内閣府「経済財政白書」(令和2年度)により,企業の経常利益(前年同期比)の動向をみると,2019年は,海外経済の鈍化を背景に,非製造業が大幅なマイナスで推移した。他方,製造業の経常利益(前年同期比)は,2019年はプラスで推移し,新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した2020年1-3月期から4-6月期についてもプラスを維持した。

- 4.厚生労働省「毎月勤労統計調査」により,2020年1~7月の現金給与総額(前年同月比)に対する所定外給与と所定内給与の寄与度をみると,所定外給与はゼロ近傍の寄与が続いたものの,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響から,所定内給与は大きなマイナス寄与で推移した。

- 5.内閣府「経済財政白書」(令和2年度)により,株価(日経平均)の動向をみると,新型コロナウイルス感染症の感染拡大時(2020年3月を基点)は,リーマンショック時(2009年2月を基点)と比べると,下落に要する時間も反発に要する時間も長かった。また,為替(対ドル)の動向については,2020年3~5月にかけて急速に円安方向に進んだ。

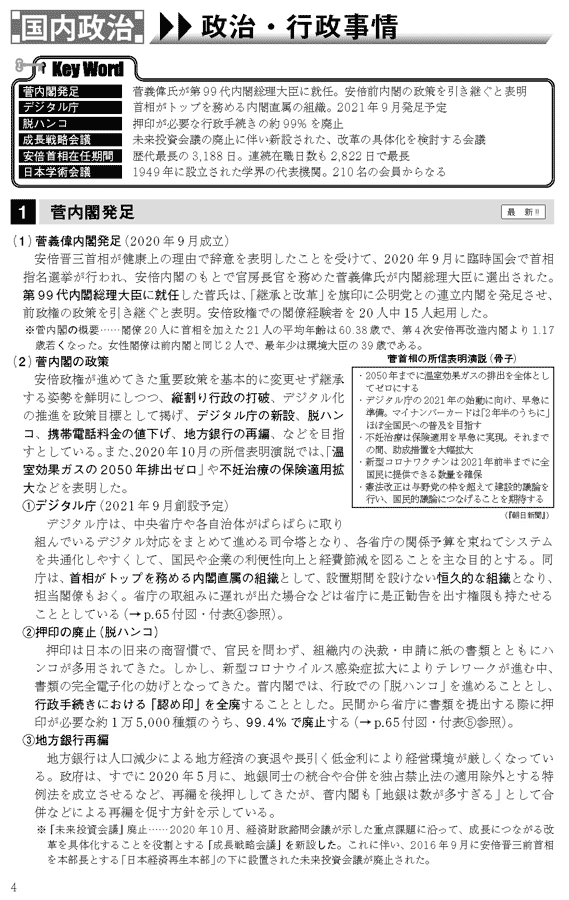

政治

市役所型模試

【No.3】 各国の政治制度に関する次の記述A~Eのうち,妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。

- Aアメリカの大統領は,有権者が選出した大統領選挙人団の投票によって選出される間接選挙で決定するが,その選挙方法は,有権者が一般投票で大統領選挙人を州ごとに選出し,原則としてその州で最も多く得票した候補者がその州に割り当てられた選挙人のすべてを獲得する勝者総取り方式を採用している。

- Bロシアの大統領は,国民の直接選挙によって選出され,任期は6年となっている。2020年7月に憲法改正の是非を問う国民投票が行われ,賛成が8割近くになり,改憲が成立した。その結果,大統領の任期は通算2期までとなり,現職のプーチン大統領の任期は2024年までとなることが確定した。

- Cイギリスの議会は,上院と下院の二院制となっている。上院は貴族や僧侶など非民選議員で構成され,任期は不定となっている。一方,下院は国民の直接選挙で選出された議員で構成され,小選挙区制を採用している。任期は5年で解散はあるが,自主解散するには下院議員の3分の2以上の多数の賛成が必要となっている。

- Dフランスの大統領は,国民の直接選挙によって選出され,任期は5年で三選は認められていない。その選出方法は,第1回投票で過半数を獲得する候補者がいない場合,上位2名による決選投票で選出される制度を採用している。

- Eドイツの議会は,国民の直接選挙によって選ばれる連邦議会と州政府によって任命される連邦参議院の二院制となっている。連邦議会の選挙制度は,日本の衆議院選挙と同じ小選挙区比例代表並立制を採用している。

- 1A,B,C

- 2A,C,D

- 3A,D,E

- 4B,C,E

- 5B,D,E

国立大学法人等職員

〔No.1〕 アメリカ合衆国の政治制度に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

- 1連邦議会は大統領の不信任決議を行うことができ,大統領は連邦議会を解散することができるなど,連邦議会と大統領は抑制・均衡の関係にある。

- 2連邦議会は上院と下院の二院から成る。下院議員は国民の直接選挙で選ばれるのに対し,上院議員は各州の州議会で互選された州議会議員が兼職する。

- 3大統領は,各州の有権者から選ばれた大統領選挙人によって選出される。大統領選挙人を選出する際には,最も多い票を獲得した大統領候補者にその州の大統領選挙人全員が割り当てられる方式が多くの州で取り入れられている。

- 4大統領の下で行政を担う公務員について見ると,外部の民間人材を登用する政治任用は禁止されており,上級公務員は各省の競争試験で採用されて長年行政に携わってきた官僚の中から任命される。

- 5大統領は自らの補佐役として副大統領を任命する。副大統領は,大統領が任期途中で死亡したり辞任したりした場合に大統領の職を一時的に代行するが,大統領に就任することはできないため,直ちに臨時の大統領選挙が行われる。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

社会

時事蔵

地方上級<教養試験>

〔No.13〕 2020年10月の菅首相の所信表明演説に関する次の記述a~dのうちには妥当なものが二つある。それらはどれか。

- a行政のデジタル化を強力に実行するデジタル庁を設立するとともに,行政への申請等における押印は,原則廃止とする。

- b待機児童が増加傾向に推移していることから,保育所の受け皿整備,幼稚園やベビーシッターを含めた地域の子育て資源の活用を検討する。

- c地域の中堅・中小企業で経験を積んだ人々を政府のファンドを通じて,大企業に紹介する取り組みをスタートする。

- d2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするとし,再生可能エネルギーを最大限導入するとともに安全最優先で原子力政策を進めるとした。

- 1a,b

- 2a,d

- 3b,c

- 4c,b

- 5c,d

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

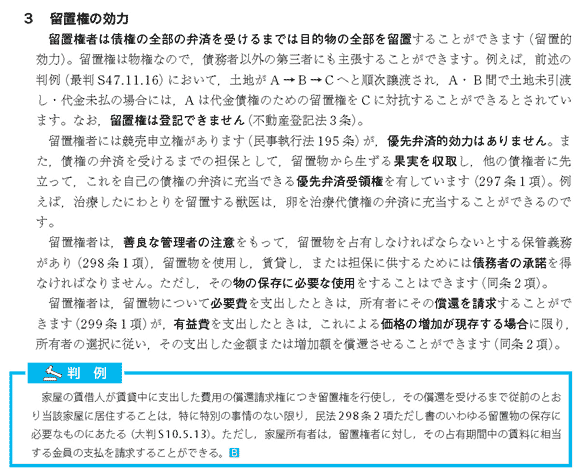

民法

準拠テキスト<民法>

P124

地方上級<専門試験>

〔No.1〕 留置権に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。

- 1留置権者は,債務者の承諾を得なければ,留置物の保存に必要な使用をすることはできない。

- 2留置権者が留置物について必要費を支出した場合,所有権者にその償還を請求することはできない。

- 3留置権者は,留置物から生ずる果実を収取し,これを自己の弁済に充当することはできない。

- 4留置権者は留置物の保管について善管注意義務を負うが,その義務に違反しても,債務者は留置権の消滅を請求することはできない。

- 5留置権者が留置物の占有を失うと留置権は消滅するが,占有が侵奪された場合に占有回収の訴えを提起して勝訴すれば,留置権は消滅しない。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

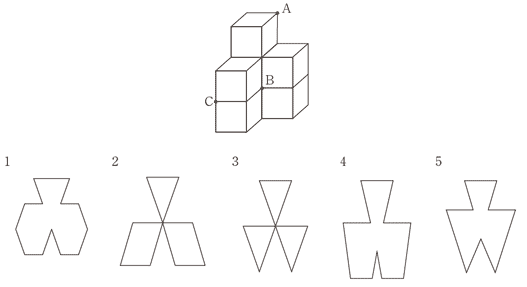

空間把握

国家一般職型模試

【No.19】 次図は同じ大きさの立方体7個を積み上げたものである。これを3点A・B・Cを含む平面で切断したとき,切り口の形として妥当なのはどれか。

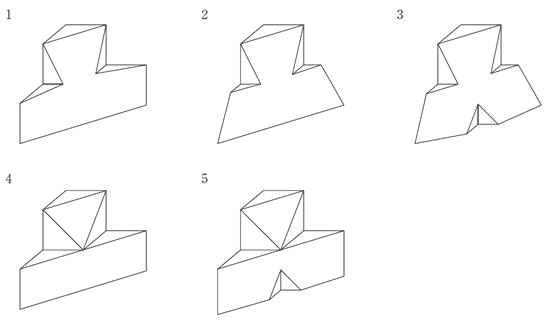

警察官(A区分)<5月試験>

〔No.41〕 同じ大きさの立方体を4つ貼り合わせた右図のような立体がある。この立体を,図の点A,B,C,Dを通るような平面で切断した後にできる立体の見取図はどれか。

〔No.41〕 同じ大きさの立方体を4つ貼り合わせた右図のような立体がある。この立体を,図の点A,B,C,Dを通るような平面で切断した後にできる立体の見取図はどれか。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

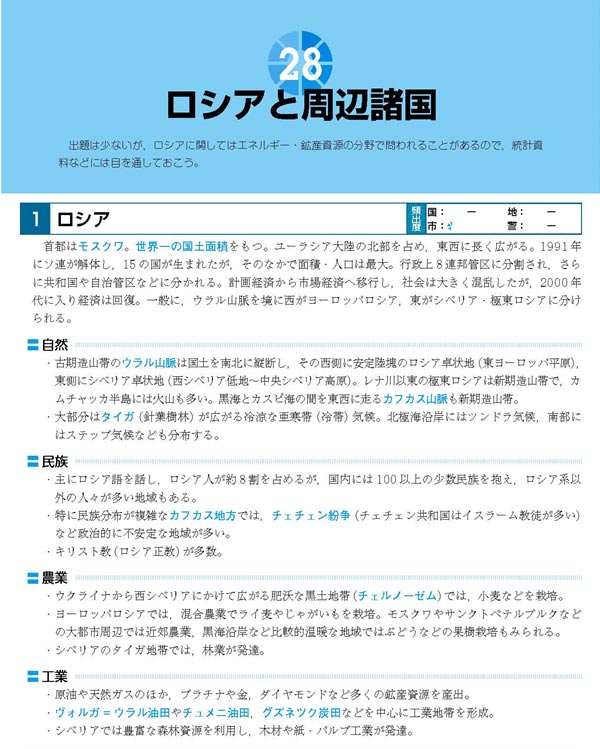

地理

準拠テキスト<社会科学>

警察官(A区分)<7月試験>

〔No.13〕 ロシアに関する次の記述のうちには,妥当なものが二つある。それらはどれか。

- ア新期造山帯の急峻なウラル山脈が国土の中央に東西に横断しており,国土は南北に大きく二分されている。

- イ人口構成についてみると,ロシア人が最も多い。チェチェン人など多様な民族もいる。

- ウ国土を東西に分けてみると,モスクワをはじめとする大都市のほとんどは東側に位置しており,人口のほとんどは東側に集中している。

- エ国土の大部分は寒帯に属しており,農作物の生産が困難であるため,小麦をはじめとする穀物の多くは輸入に依存している。

- オエネルギー資源を産出し,原油,天然ガスの世界有数の産出国である。

- 1ア,ウ

- 2ア,エ

- 3イ,エ

- 4イ,オ

- 5ウ,オ

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

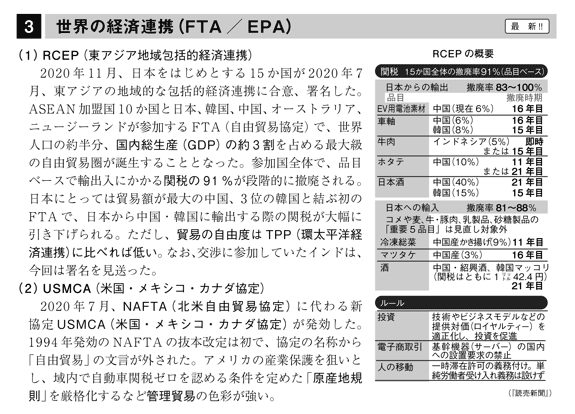

経済

時事蔵

市役所職員7月試験<教養試験>

Standard

〔No.2〕 2020年11月に署名されたRCEP(地域的な包括的経済連携)協定に関する次の記述ア~エのうちには妥当なものが二つある。それらはどれか。

- ア日本,中国,韓国,ASEAN諸国に加えてオーストラリアやニュージーランドも参加国であるが,アメリカやインドは参加国ではない。

- イ日本から他の参加国に輸出する工業製品について,関税が撤廃される品目は,日本が結んでいる他のFTAやEPAでの水準を大きく下回り,全体の10%にとどまる。

- ウ他の参加国から日本に輸入する農産物については,米や麦など日本が「重要5品目」としている品物は関税の削減や撤廃の対象から外れた。

- エ知的財産保護や電子商取引について,参加国間で共通のルールを盛り込むことについては,本協定では最終的に見送られた。

- 1ア,ウ

- 2ア,エ

- 3イ,ウ

- 4イ,エ

- 5ウ,エ

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

- ※LogicalはNo.29

行政法

公務員共通模試ステップ1

【No.12】 国家賠償法第1条に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。

- 1「公権力の行使」は,明治憲法時代に民法による賠償責任が認められなかった,命令・強制等の伝統的な権力作用に限定される。

- 2公務員が職務執行の意思を有していなくても,客観的に職務執行の外形を備える行為をした場合には,「その職務を行うについて」に該当する。

- 3「公務員」は,国家公務員法や地方公務員法上の公務員の概念と一致するので,民間人が公務を委託されている場合は,国家賠償法は適用されない。

- 4憲法第17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる」と定めているので,国家賠償責任は,第1条も第2条も過失責任主義を採用している。

- 5国又は公共団体が損害を賠償した場合において,加害者である公務員に故意又は過失があったときは,国又は公共団体は,その公務員に対して求償権を有する。

市役所職員7月試験<専門試験>

〔No.9〕 国家賠償法第1条に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。ただし,争いがある場合は判例による。

- 1児童福祉法に定める都道府県知事の措置に基づき児童養護施設に入所した児童を養育監護する同施設の職員は,同施設が社会福祉法人により設置運営される場合でも,本条の適用において都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する。

- 2ある建築物について指定確認検査機関が行った建築確認が違法である場合,当該建築確認につき国家賠償責任を負うのは,当該指定確認検査機関であり,当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事の置かれた地方公共団体ではない。

- 3本条にいう「公権力の行使」は,一方的な命令や強制する権力的行政作用に限られず,私経済活動であっても国又は公共団体であれば,これに含まれる。

- 4本条にいう「公権力の行使」は,行政権の行為のみを指すものであり,立法権や司法権の行為は含まれない。

- 5客観的に職務執行の外形で,公務員の利を図る意図をもってする場合は,本条にいう「職務を行うことについて」には当たらない。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

判断推理

準拠テキスト<判断推理・空間把握>

市役所職員9月試験<教養試験>

Standard

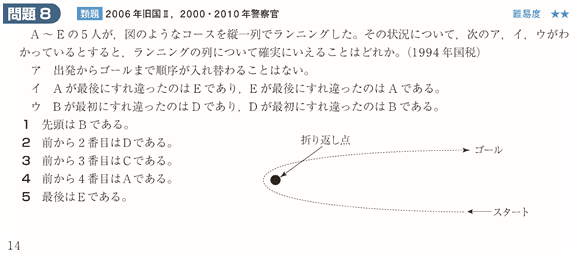

〔No.28〕 A〜Eの5人が,直線100メートルを往復する200メートル走を行った。5人はスタート直後の順位を維持したままゴールし,同じ順位の人はいなかった。5人のすれ違う状況や順位で次のことが分かっているとき,正しく言えるのはどれか。

- ・Aが100メートル地点を折り返すまでにすれ違ったのは2人だけだった

- ・Bが最初にすれ違ったのはCだった

- ・Cが最初にすれ違ったのはEだった

- ・Dは5位ではなかった

- 1Aは3位で,Bは2位だった

- 2Aは2位で,Dは3位だった

- 3Bは1位で,Cは2位だった

- 4Bは5位で,Cは1位だった

- 5Dは4位で,Eは1位だった

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

- ※LogicalはNo.2

経済学

国税専門官型模試

【No.30】 公共財に関する次の記述A~Cのうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

- A公共財の中でも,非排除性もしくは非競合性の度合いが弱い財を準公共財と呼ぶ。このような準公共財の例としては,有料道路や国防などが挙げられる。

- Bクラブ財は排除可能な性質をもった公共財であり,例として高速道路やスポーツ施設のような料金を払う者のみが利用できるものが挙げられるが,このようなクラブ財は利用者数,もしくは利用回数が増加すると全ての利用者の効用が増加するという特徴がある。

- Cリンダール・メカニズムでは,全ての家計が公共財についての選好を正確に報告すればパレート最適となるが,政府が各家計の選好を正確に把握していない場合,家計が偽りの選好を報告することでフリーライダーの問題が生じる可能性がある。

- 1B

- 2C

- 3A,B

- 4A,C

- 5B,C

市役所職員9月試験<専門試験>

〔No.21〕 公共財に関する次の記述ア~オのうちには妥当なものが二つある。それらはどれか。

- ア公共財とは排除不能性と非競合性を満たす財であるが,このうち一方の性質しか満たさないものは準公共財と呼ばれる。例えば,道路や公園の利用者が増えて混雑現象が生じると,非競合性は満たされるが排除不能性は満たされなくなる。

- イ公共財は人々が同時に利用することが可能であり,公共財の供給が効率的に行われるためには,各個人の公共財の限界便益の合計が公共財供給の限界費用に一致することが必要である。

- ウ応益原則に基づき各個人の公共財に対する評価に応じて費用負担割合を割り当てる仕組みをリンダール・メカニズムという。この仕組みの下では,各個人は自分の公共財への評価を過小申告しても利益とならないためただ乗りは生じない。

- エ公共財供給の費用や便益に基づき供給の是非などを判断する枠組みを費用・便益分析という。費用・便益分析では,公共財供給の便益や費用のうち市場を通さない効果や生産活動に及ぼす効果をどのように客観的に評価するかが課題となる。

- オ公共財供給の効率化を図る試みとして,公共部門の事業に民間の資金やノウハウを活用するPFIという手法がある。PFIはイギリスの病院や学校などで導入されているが,日本では2020年度末時点で導入の事例はない。

- 1ア,エ

- 2ア,オ

- 3イ,ウ

- 4イ,エ

- 5ウ,オ

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。