なおこ先生のひよこ道場

2022年7月 人体の構造と機能

苦手意識を持つ学生が多い「人体の構造と機能」ですが、身体のしくみの理解が一歩進むと、とても面白くなる分野でもあります。

また、根拠を持った看護につなげるためのベースになる重要な科目!

今月は50問の夏休み特訓問題もありますので「何でだろう?」と思った箇所は、自分でさらに調べて夏休みの間に基礎をしっかりと押さえていきましょう♪

問題

解答は 解答と解説 をタップ/クリックしてご覧ください。

問題1

細胞内で蛋白質の合成が行われるのはどこか。

- 1.リボソーム

- 2.ミトコンドリア

- 3.核

- 4.リソソーム

遺伝情報から身体をつくるしくみとして、「核」「ミトコンドリア」「リボソーム」の働きは頻出問題ですので押さえておきましょう!

- 1.○ リボソームでは、mRNAの遺伝情報から、アミノ酸を繋げて蛋白質を合成している。

- 2.× ミトコンドリアでは、主にエネルギーが産生される。

- 3.× 核内には、遺伝情報である染色体(DNAと蛋白質)などが含まれる。

- 4.× リソソームでは、主に不要になったものなどの分解(掃除)が行われる。

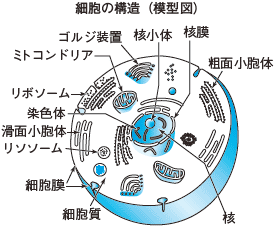

■細胞の構造■

私たちの身体は、細胞という細胞膜で囲まれた小さな袋で構成されています。細胞の種類によって、形や大きさはさまざまですが、その数は約37兆個あります。細胞は、生命の基本単位です。

| 核 | 核小体 | RNAの集合体。 |

|---|---|---|

| 染色体 | DNAと蛋白質から構成。DNA部分は遺伝情報を保持→生物の種と個体の形質に関するあらゆる情報を保有。 | |

| 核膜 | 二重生体膜(内膜・外膜)から成る。物質移動のできる核膜孔がある。 | |

| 細胞質 | ミトコンドンリア | 細胞内呼吸。ATPの産生。TCA回路や電子伝達系がある。 |

| 小胞体 | 粗面小胞体(リボソーム付):蛋白質の輸送、代謝 | |

| 滑面小胞体(リボソーム無):リン脂質、脂肪酸の合成 | ||

| リボソーム | 遺伝情報に従い、アミノ酸をつなげて蛋白質を合成。 | |

| ゴルジ装置 | 核近くにみられる。粗面小胞体で生成された蛋白質に糖・脂質を加えて、糖蛋白やリポ蛋白を合成・分泌する。 | |

| リソソーム | 高分子の加水分解酵素を多く含む。不要になった細胞の構成成分、食作用で取り込んだ物質、老廃物の分解を行う。 | |

| 細胞骨格 | 細胞の形の保持・運動に関わる。繊維状の蛋白質。中心体(細胞分裂のときに紡錐体を形成)を構成する微小管は、細胞骨格の一つである。 | |

| 細胞膜 | リン脂質の二重層。選択的透過性をもつ。絶えず物質代謝を行い、自由エネルギーを消費し、自己を更新し増殖。 | |

問題2

細胞外液で最も多い陽イオンはどれか。

- 1.ナトリウムイオン

- 2.カルシウムイオン

- 3.カリウムイオン

- 4.炭酸水素イオン

- 5.クロールイオン

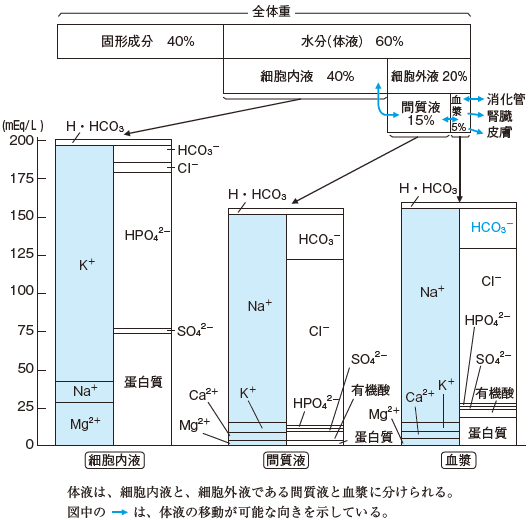

まずは、細胞内液と細胞外液が何かをイメージしてから、その中身の特徴を押さえていきましょう!

細胞内液で最も多い陽イオンはカリウムイオンであり、細胞外液で最も多い陽イオンはナトリウムイオンである。

イオンとは電解質のことです。電解質とは、「水に溶けると電気が流れる性質のミネラルの総称」です。

成人では体重の約60%が水分ですが、その水分とは「水」に「電解質」が溶けたものです。水に電解質が溶けているから、さまざまな命令(電気信号)が伝わるようにもなっています。

身体は細胞の集まりですね。細胞の中の水分(細胞内液)は、体内水分(60%)の3分の2(40%)を占めています。また、細胞が生きるために、細胞を取り囲む環境のひとつとして細胞外液があります。細胞外液とは「血液」と「間質液」のことで、体内水分の3分の1(20%)を占めています。細胞内液と細胞外液では、その組成が異なっています。

細胞内外のイオン

| 主要な陽イオン | 主要な陰イオン | |

|---|---|---|

| 細胞外液 | Na+ | CI-、HCO3- |

| 細胞内液 | K+、Mg2+ | HPO42- |

| 陽イオン | イオン式 | 陰イオン | イオン式 |

|---|---|---|---|

| 水素イオン | H+ | 塩化物イオン(塩素イオン) | CI- |

| ナトリウムイオン | Na+ | 水酸化物イオン(水酸イオン) | OH- |

| カリウムイオン | K+ | 重炭酸イオン(炭酸水素イオン) | HCO3- |

| アンモニウムイオン | NH4+ | 炭酸イオン | CO32- |

| カルシウムイオン | Ca2+ | リン酸水素イオン | HPO42- |

| マグネシウム | Mg2+ | 硫酸イオン | SO42- |

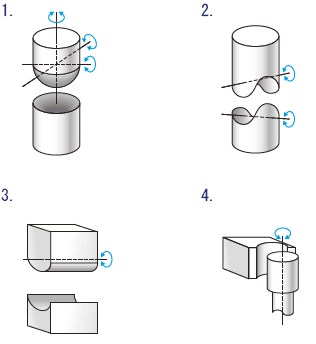

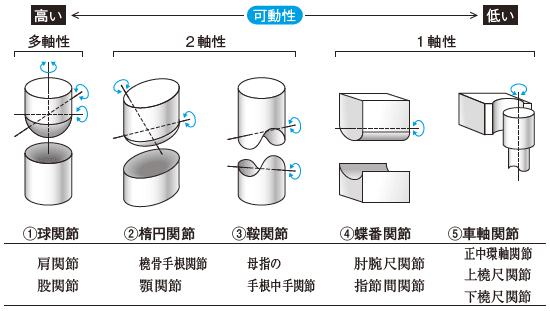

問題3

つぎの関節のうち、球関節はどれか。

似たようなものを全部覚えられない時は、正解のものから確実に覚えるようにしましょう~!

- 1.○

- 2.× 鞍関節である。

- 3.× 蝶番関節である。

- 4.× 車軸関節である。

問題4

味覚を司る脳神経はどれか。

- 1.舌下神経

- 2.迷走神経

- 3.舌咽神経

- 4.外転神経

脳神経はたくさんの種類と機能がありますが、まずは1つ覚えることから始めましょう♪

- 1.× 舌下神経は、舌の運動を司る。

- 2.× 迷走神経には多くの機能があるが、口腔内と関係するものは嚥下運動と発声・構音を司る。

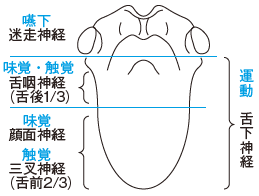

- 3.○ 味覚は、舌の前3分の2を顔面神経が司り、舌の後3分の1を舌咽神経が司る。

- 4.× 外転神経は、眼の外転を司る。

■舌の神経支配■

舌の味覚は、手前は顔面に近いから顔面神経、奥はのど(咽喉)に近いから舌咽神経とイメージし たらよいですね♪

■脳神経の種類・機能・障害■

こういう一覧は、頑張って覚えようとするのではなく、まずは辞書のように使って慣れていきましょう。

| 神経名 | 種類 | 機能 | 障害時 |

|---|---|---|---|

| Ⅰ.嗅神経 | 感覚 | ○嗅覚 | 嗅覚の喪失 |

| Ⅱ.視神経 | 感覚 | ○視覚 | 視野欠損、視力障害 |

| Ⅲ.動眼神経 | 運動 | ○眼球運動(上直筋および内側直筋、下直筋、下斜筋の収縮) ○開眼に関与 |

眼瞼下垂、複視、散瞳 瞳孔反射の消失、物体への焦点調節の障害 |

| 副交感 | ○瞳孔収縮(瞳孔括約筋) ○レンズ厚調節(毛様体筋) |

||

| Ⅳ.滑車神経 | 運動 | ○眼球運動(上斜筋) | 内下方への眼球運動の障害、複視(代償性頭囲:顔を健側に傾けると消失) |

| Ⅴ.三叉神経 | V1眼神経、V2上顎神経、V3下顎神経の3枝 | 顔面の感覚麻痺、感覚異常 咀嚼運動の障害 |

|

| 感覚 | ○顔面の知覚 V1: 前頭部・頭頂部・鼻部の皮膚、角膜・結膜、鼻腔・副鼻腔の一部の粘膜 V2: 上顎部・頰部・側頭部の皮膚、上顎の歯・歯肉、鼻腔後部、口腔の一部、口蓋、上顎洞の粘膜 V3: 下顎部・側頭部(外耳道など)の皮膚、下顎の歯・歯肉、舌、口腔底の粘膜 |

||

| 運動 | ○V3:咀嚼筋の運動を支配 | ||

| Ⅵ.外転神経 | 運動 | ○眼球運動(外側直筋) | 外側への眼球運動が障害、複視、斜視 |

| Ⅶ.顔面神経 | 感覚 | ○味覚(舌の前2/3) | 舌の前2/3の味覚喪失 ベル麻痺(顔面神経麻痺)、角膜反射低下、涙・唾液分泌低下、額のしわ寄せ不能、マ・パ・バ行の発音が困難 |

| 運動 | ○顔面表情筋の収縮 ○閉眼に関与 |

||

| 副交感 | ○唾液(舌下腺、顎下腺)、涙(涙腺)の分泌 | ||

| Ⅷ.内耳神経 | 感覚 | ○聴覚(蝸牛神経) ○平衡覚(前庭神経) |

聴覚・平衡感覚の喪失 |

| Ⅸ.舌咽神経 | 感覚 | ○味覚(舌の後1/3) ○舌・咽頭の感覚 ○頸動脈洞・頸動脈小体の感覚(血圧調節) |

舌の後1/3の味覚喪失 球麻痺(嘔吐反射の喪失、嚥下困難、発語障害)〈多くは迷走神経障害を伴う〉 唾液分泌の低下 |

| 運動 | ○咽頭の筋(茎突咽頭筋)の収縮 | ||

| 副交感 | ○唾液(耳下腺)の分泌 | ||

| Ⅹ.迷走神経 | 感覚 | ○外耳道、鼓膜、耳介後部、軟口蓋の感覚 | 嗄声、軟口蓋の下垂 球麻痺(嘔吐反射の喪失、嚥下困難、発語障害) 消化管運動の障害 |

| 運動 | ○嚥下運動(軟口蓋・咽頭の筋を支配) ○発声・構音(喉頭筋…反回神経支配) |

||

| 副交感 | ○心臓(抑制的に作用) ○気管・気管支(気管支平滑筋収縮、粘膜の分泌増加) ○消化管(蠕動運動亢進、消化腺分泌増加) |

||

| Ⅺ.副神経 | 運動 | ○頭の捻転(胸鎖乳突筋) ○肩甲骨挙上(僧帽筋) |

肩が落ちる、頭の回転が困難、斜頸 |

| Ⅻ.舌下神経 | 運動 | ○舌の運動 | 話す(構音障害)、咀嚼・嚥下運動(神経性不全失語症)が困難、舌の萎縮・偏位、タ・ナ・ラ・ザ・ダ行の発音が困難 |

問題5

液性免疫の説明として、正しいのはどれか。

- 1.貪食細胞による免疫である。

- 2.抗体が抗原と結合することで貪食される。

- 3.T細胞が主役である。

- 4.ウイルス感染をした細胞ごと破壊する。

免疫とは簡単にいうと「ごみ掃除」です。その免疫の一部を担う白血球の働きは種類によって異なりますが、代表的な貪食、液性免疫、細胞性免疫については押さえておきましょう!

- 1.× 主な貪食細胞は、好中球、単球、マクロファージ等である。

- 2.○ 液性免疫とは、B細胞が抗体を産生して、その抗体と抗原(敵)が結びつくことにより、抗原を処理すべきものであると認識する働きである。それによって、抗原は、貪食細胞に貪食され処理される。抗原と抗体が結合すると、貪食細胞の貪食能力が促進されるが、このことを「オプソニン化またはオプソニン効果」という。

- 3.× 液性免疫の主体は、B細胞である。

- 4.× 選択肢の説明は、細胞性免疫のことである。

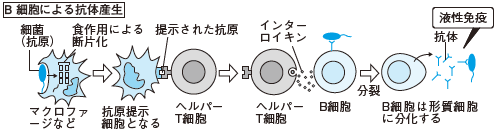

■液性免疫■

体内に抗原が侵入すると、貪食細胞たちが抗原を敵(ごみ)であるとみなして、パクパクと食べて処理をします。そして、マクロファージなどの貪食細胞は、処理をしながら同時に免疫の司令塔であるヘルパーT細胞に抗原提示(こんな敵が来ました!と報告)をします。ヘルパーT細胞は、インターロイキンと呼ばれる命令物質によってB細胞を活性化(スイッチオン!)します。

活性化によって、B細胞は「形質細胞」に分化(本来の役割の細胞に成長すること)します。その形質細胞が抗体を産生します。抗体は免疫グロブリン(γグロブリン)ともいいます。

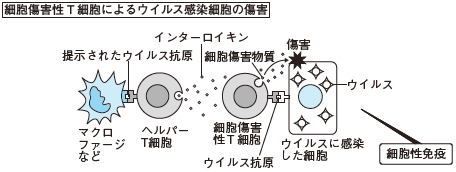

■細胞性免疫■

抗原(敵)が細胞の中に侵入した場合は、抗体が対応できなくなります。そのため、免疫の司令塔であるヘルパーT細胞は、インターロイキン(命令物質)によって、細胞傷害性T細胞(CD8陽性T細胞)を活性化して、細胞ごと破壊して増殖できないようにします。

問題6

成人の安静時の呼吸運動について正しいのはどれか。

- 1.吸気時には、横隔膜は弛緩する。

- 2.呼気時には、外肋間筋が収縮する。

- 3.肺胞内圧は、常に陰圧である。

- 4.動脈血の二酸化炭素分圧が上昇すると、呼吸運動が促進される。

陰圧や陽圧などの概念をしっかりイメージしましょう!

- 1,2.× 横隔膜も外肋間筋も、吸気時に収縮する。

- 3.× 肺胞内圧は、吸気時には陰圧、呼気時には陽圧となる。

- 4.〇 二酸化炭素分圧(血液の二酸化炭素の濃度)が上昇すると、延髄の呼吸中枢が指令を出し、呼吸運動(換気)を増やして、二酸化炭素を排泄させる。

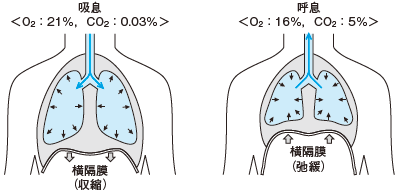

肺を風船だとイメージしてみましょう。風船をふくらませる時には思いっきり息を吹き込むのでエネルギーが必要ですが、しぼむときには風船の口をあければ勝手にしぼみます。肺もそれに似ています。

■陰圧と陽圧■

陰圧 = 引く力

陽圧 = 押す力

■呼吸筋と内圧(胸腔内圧・肺胞内圧)■

主な呼吸筋は、「横隔膜」と「外肋間筋」です。

吸気時には、呼吸筋がどちらも収縮することにより胸郭(肺が入っているカゴ)を広げます。胸郭が広がると、胸腔(胸郭と肺の間の空間)に陰圧が生じて空気が引っ張られて入ることで肺が膨らみます。

呼気時には、肺が膨らんだ反動でしぼむため(受動的に起こる)、呼吸筋を使用しません(呼吸筋は弛緩)。ただし、努力呼吸時には内肋間筋を収縮して吐いています。

胸腔内が陽圧(押す力)になると、肺が押されて虚脱(しぼむ)してしまうため胸腔内は常に陰圧となっています。肺胞内は、吸気時には空気を引き込む必要があるため陰圧となり、呼気時には空気を押し出す必要があるため陽圧となります。

| 吸気(吸息) | 呼気(呼息) | |

|---|---|---|

| 気管 | 陰圧 | 陽圧 |

| 肺胞 | ||

| 胸腔内 | 陰圧 | |

| 横隔膜 | 収縮 | 弛緩 |

| 外肋間筋 | ||

| 内肋間筋 | 収縮(努力時) | |

| 胸郭 | 拡大 | 縮小 |

| 肋骨 | 拳上 | 下降 |

■呼吸運動の制御■

呼吸中枢は延髄にあり、延髄には二酸化炭素分圧(動脈血中の二酸化炭素の濃度)の受容体(センサー)があります。二酸化炭素分圧が上昇すると、二酸化炭素を排泄させるために呼吸運動を促進(呼吸数増加)させます。

問題7

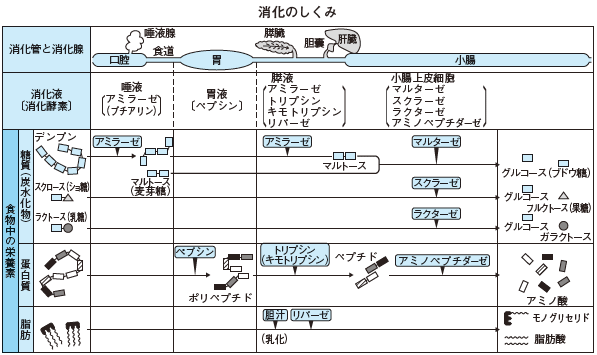

三大栄養素とその消化された形との組み合わせで正しいのはどれか。

- 1.糖質―――アミノ酸

- 2.炭水化物―――モノグリセリド

- 3.蛋白質―――ペプチド

- 4.脂質―――フルクトース

三大栄養素が、どのような形にまで消化(分解)されるのかを押さえておきましょう♪

- 1.× 糖質は、グルコース、フルクトース、ガラクトースなどに消化される。

- 2.× 炭水化物は、糖質と食物繊維を合わせたものである。食物繊維とは、消化吸収されずに小腸を通って大腸まで達する食品成分をいう。糖質は選択肢1の通り。

- 3.○ タンパク質は、消化されてペプチドとなり、さらに一番小さな形にまで消化されたものがアミノ酸である。

- 4.× 脂質は、脂肪酸とモノグリセリドに消化される。

問題8

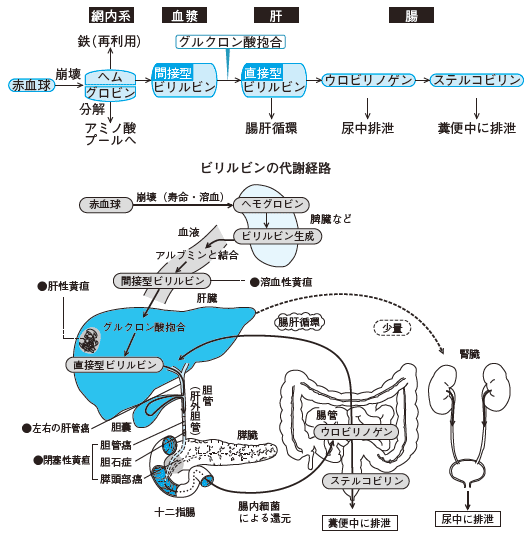

ビリルビン代謝で正しいのはどれか

- 1.白血球の代謝産物である。

- 2.肝臓で間接ビリルビンとなる。

- 3.脾臓で直接ビリルビンとなる。

- 4.胆汁として排泄される。

ビリルビン代謝とともに、ビリルビンの代謝障害についても合わせて押さえておきましょう♪

- 1.× ビリルビンは、赤血球(の中のヘモグロビン)の代謝産物である。主に、脾臓における老廃赤血球の破壊(溶血)により生じる。

- 2,3.× 脾臓で間接ビリルビンとなる。脂溶性で毒性のある間接ビリルビンは、肝臓でグルクロン酸抱合という処理(解毒処理)を受けて、水溶性の直接ビリルビンとなる。

- 4.○ 肝臓で直接ビリルビンになったビリルビンは、胆汁として合成されて排泄される。

■ビリルビン代謝■

① 直接ビリルビンと間接ビリルビン

ビリルビンは、胆汁色素の成分で、主に脾臓における老廃赤血球の破壊(溶血)により生じるヘモグロビンの代謝産物である。この間接(非抱合型)ビリルビンは毒性をもち、水に溶けないため血中ではアルブミンと結合して肝臓へ運ばれる。肝臓でグルクロン酸抱合という処理を受け、水溶性の直接(抱合型)ビリルビンとなって胆汁中に排出される。

胆汁は、胆囊で濃縮され、総胆管を経て十二指腸のファーター乳頭より消化管内に排出され、脂肪の乳化を行う。直接ビリルビンは、腸内細菌の作用によりウロビリノゲンなどに変化し、糞便中や尿中に排泄される。

問題9

体温調節機構として、正しいのはどれか。

- 1.対暑調節として、血管を収縮させる。

- 2.対寒調節として、血管を拡張させる。

- 3.対暑調節として、肝機能が促進される。

- 4.対寒調節として、アドレナリン、サイロキシンが増加する。

ホメオスタシス(恒常性)によって、私たちの身体は常に一定になるように調整されています。

体温も一定になるように様々なメカニズムがありますよ♪

- 1.× 血管を拡張させ、熱を放散させる。

- 2.× 血管を収縮させ、熱放散を防ぐ。

- 3.× 心臓や肝臓の機能を抑制させ発熱量を減少させる。

- 4.○

■体温の調節■

体温調節は間脳の視床下部にある体温調節中枢が行っている。ここで、自律神 経とホルモンによって体温が一定の基準値(セットポイント)になるように調節 されている。

1 熱放散(外気温が体温より高い場合、対暑時)

(1)血管拡張による調節

皮膚血管を拡張させることにより皮膚の血流を増加させ、体熱を放散する。

(2)発汗による調節

エクリン汗腺は活性化され、気化熱により体温を低下させる。呼吸による不感蒸泄で熱を放散する。尿量は減少し、尿浸透圧は上昇する。

(3)副交感神経による調節

心臓や肝臓の働きを抑制し発熱量を減少させる。

2 熱産生(外気温が体温より低い場合、対寒時)

(1)交感神経による調節

皮膚血管を収縮させることにより皮膚の血流を減少させ、体熱の放散を防ぐ。また、心臓や肝臓の働きを促進するとともに筋肉を収縮させ、ふるえや立毛筋の収縮により熱産生を増加させる。

(2)ホルモンによる調節

アドレナリン、サイロキシンなどの分泌が増加すると、代謝が亢進し、熱産生が活発になる。

問題10

ホルモンとその作用の組み合わせで正しいのはどれか。

- 1.バソプレシン―――血漿浸透圧上昇

- 2.トリヨードサイロニン―――蛋白異化亢進

- 3.パラソルモン―――血中カルシウム低下

- 4.コルチゾル―――血糖値低下

内分泌は苦手な方の多い分野ですが、そのホルモンの主な働きを理解できれば、疾患もイメージしやすくなります。内分泌疾患とは、ホルモンの分泌が亢進(機能亢進)しているか、分泌が低下(機能低下)しているかです。まずは国家試験に出やすいホルモンの働きから効率的に押さえていきましょう。

- 1.× 下垂体後葉ホルモンであるバソプレシンは、血漿浸透圧が上昇した際に分泌が亢進し、腎臓から水を再吸収することで血漿浸透圧を低下させる。

- 2.◯ 甲状腺ホルモンは、肝臓における糖新生を亢進させるため蛋白異化も亢進する。

「糖新生」…糖以外のものからブドウ糖をつくって血糖を上昇させること。

「蛋白異化」…身体の材料である蛋白質を分解してエネルギーの材料にすること。 - 3.× 副甲状腺ホルモンであるパラソルモンは、骨吸収(カルシウムを骨から血液中に溶かす)を促進するため、血中カルシウム濃度を上昇させる。

- 4.× 副腎皮質ホルモンであるコルチゾルは、糖新生作用により血糖値を上昇させる。

コラム

みなさん、こんにちは♪

そろそろ第1回目の模試結果が戻ってきたりして、ドキドキしちゃう頃ですよね。

模試の点数や順位を見て「はぁ~…」とため息ついて、落ち込んで終わり…。

そ~んな、もったいないコトをしていませんか?

模試は「己を知る」ための重要なツールのひとつ!

今の自分に何が足りていないのか?

模試は手っ取り早くそれを知ることができます。

模試の結果を見てみると、240問すべてにあなたが正解したのか、または間違ったのかが書いてあるとともに、問題の正答率というものも出ています。

「正答率」とは、その問題の難易度を表すもの。

100人が問題を解いて、80人が正解したら正答率80%となります。

実は国家試験は、正答率70%以上の問題がたくさん出てきます。

必修問題では約9割、一般と状況設定問題では約7割が、正答率70%以上なんです!

そして試験の合格基準ラインは、必修問題は8割、一般問題と状況設定問題は合わせてだいたい6割代です。

ということは、正答率が高い問題をしっかりと押さえていれば、合格に一気に近づくのです~!

そう!今月のコツは…

正答率70%以上の問題を制覇せよ!!

正答率70%以上の問題を制覇せよ!!

東京アカデミーの模試の結果をみると「★印」が付いてあるものがあります。

それは「正答率70%以上の問題であなたが間違っているですよ~!」という印。

難しくない問題を間違っていたら、合格から遠ざかってしまいますよね。

まずは模試の★印をしっかりと押さえることが、大事だとわかりますね。

そしてそして、東京アカデミーでは、過去5年分の国家試験の中から正答率70%以上の問題全てをピックアップした

「でた問70% 看護師国家試験高正答率過去問題集」というものが出されていますよ!

これ、かなりオススメです〜♪

まずは、正答率の高い問題をしっかりと押さえて、それから難しい問題に手をつけていくのが、効果的な学習方法になりますよ~★

これ、かなりオススメです〜♪

まずは、正答率の高い問題をしっかりと押さえて、それから難しい問題に手をつけていくのが、効果的な学習方法になりますよ~★