なおこ先生のひよこ道場

2022年8月 疾病の成り立ちと回復の促進

「疾病の成り立ちと回復の促進」は、病理学、薬理学、微生物学の範囲から出題され、苦手意識を持ちやすい科目ですね。よく出る問題の傾向も押さえましょうね。先月に引き続き、今月も50問の○×特訓問題がありますので、その問題からもさらに気になるところは落とし込んでいきましょう♪

問題

解答は 解答と解説 をタップ/クリックしてご覧ください。

問題1

感染症と感染経路の組み合わせで、正しいのはどれか。

- 1.B型肝炎―――経口感染

- 2.インフルエンザ―――垂直感染

- 3.水痘―――空気感染

- 4.風疹―――血液感染

1つの病原体(感染症)の感染経路は、複数あることも多いですよ~!

- 1.× B型肝炎の感染経路は、主に血液感染である(性行為、分娩時の母子感染、注射針など)。

- 2.× インフルエンザの感染経路は、主に飛沫感染と接触感染である(空気感染のものもある)。

- 3.○ 水痘の感染経路は、空気感染以外にも、飛沫感染と接触感染もある。

- 4.× 風疹の感染経路は、主に飛沫感染と接触感染である。

■細胞の構造■

感染経路は、「直接感染」と「間接感染」に大きく分けることができます。直接感染には、病原体が直接(ダイレクト)人に移行して起こる感染です。間接感染は、感染を仲介するモノが存在し、それを介して感染します。代表的なものとして食品や水、昆虫、飛沫核などがあります。

1 直接感染

(1)接触感染

接触により感染する。性行為感染症(梅毒・淋疾・軟性下疳・クラミジア・AIDS)、咬傷(狂犬病ウイルス)、疥癬等がある。

(2)飛沫感染

咽頭から排出された病原体が空中に飛び散り、それを吸入することにより感染する。風疹、百日咳、インフルエンザ、マイコプラズマ、ムンプス、RSウイルス等がある。

(3)垂直感染

母体から胎児に胎盤もしくは産道を介して、または分娩後の新生児に、母乳から感染する。B型肝炎、風疹、梅毒、AIDS、クラミジア、成人T細胞白血病等がある。

(4)水平感染

他人より感染する。

2 間接感染

(1)経口感染

患者や保菌者の糞便・尿・吐物等から排出された菌が体内に侵入することにより感染する。腸チフス、細菌性赤痢、コレラ、急性灰白髄炎、A型肝炎・E型肝炎等がある。

(2)水系感染

水道、井戸、河川、プールの水が病原体によって汚染され、それを使用することにより感染する。ワイル病・プール熱等がある。

(3)昆虫、動物が媒介となる感染

シラミ(発疹チフス・回帰熱)、ノミ(発疹熱)、ダニ(つつが虫病)、蚊(日本脳炎・マラリア・黄熱)、ネズミ(ワイル病)、トリ(オウム病)等がある。

(4)物品による感染

汚染された衣類、器物を使用することにより感染する。結核・トラコーマ等がある。

(5)空気感染

- ①飛沫核感染

感染者から排出された飛沫の水分が蒸発して生じた飛沫核を吸入することにより感染する。結核、麻疹、水痘等がある。飛沫核の大きさは5μm以下であるが、飛沫核感染を起こすものは飛沫感染も起こしうる。 - ②微生物による感染

患者由来ではなく環境から発生し空中に漂っている微生物によって感染する場合もある。レジオネラ属の細菌はエアロゾルとなって肺炎やポンティアック熱の集団発生の原因となり、真菌の胞子は肺真菌症やアレルギーの原因となる。

(6)医療行為、器具による感染

輸液・輸血治療用器具の挿入により感染する。肝炎・AIDS等がある。

(7)人獣共通感染症

同一の病原体により、ヒトとヒト以外の脊椎動物の双方が罹患する感染症をいう。狂犬病、トキソプラズマ症、日本脳炎、黄熱、アニサキス症等がある。

■主な人獣共通感染症(動物由来感染症)

| 疾患名 | 感染源となる動物 |

|---|---|

| 狂犬病 | 犬、猫、コウモリ |

| カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症 | 犬、猫 |

| トキソプラズマ症 | 猫 |

| Q熱 | 猫、牛 |

| レプトスピラ症 | ネズミ |

| エキノコックス症 | キツネ、イヌ |

| オウム病 | 野鳥、小鳥 |

| サルモネラ症 | カメ等の爬虫類 |

| ペスト | プレーリードッグ、リス |

【蚊媒介感染症】

デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症、日本脳炎、ウエストナイル熱、黄熱、マラリアなど

【ダニ媒介感染症】

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱、つつが虫病、ダニ媒介脳炎、クリミア・コンゴ出血熱など

問題2

悪性腫瘍の特徴について、正しいのはどれか。

- 1.分化度が高い。

- 2.細胞異形が軽度である。

- 3.TNM分類のNとは、原発腫瘍の大きさを表す。

- 4.TNM分類のMとは、遠隔転移の有無を表す。

悪性腫瘍の特徴を押さえることは、良性腫瘍の特徴を押さえることにもなりますよ♪ なぜなら、逆だからですね。

- 1.× 悪性腫瘍の分化度は低い。

- 2.× 悪性腫瘍の細胞異形は高度である。

- 3.× TMN分類のNは、リンパ節への転移を表す。

- 4.○

■悪性腫瘍と良性腫瘍■

腫瘍は、「身体の細胞が自律性をもって、無目的かつ過剰に増殖するもの」と定義される。悪性と良性に分けられ、悪性の上皮性腫瘍を癌腫といい、悪性の非上皮性腫瘍を肉腫という。

| 相違点 | 悪性腫瘍 | 良性腫瘍 |

|---|---|---|

| 細胞異型※1 | 高度 | 軽度 |

| 被膜 | なし | あり |

| 発育速度 | 速い | 緩やか |

| 発育形式 | 浸潤性 | 膨張性 |

| 転移・再発 | 多い | 少ない |

| 全身的影響 | 大きい | 小さい |

| 分化度※2 | 低い | 高い |

| N/C比※3 | 大きい | 小さい |

- ※1細胞異型とは、腫瘍の細胞形態が、どの程度正常な細胞からかけ離れた状態にあるかを示すもの。(分化度の対義語)

- ※2分化度とは、元の細胞に似ているかどうかを示すもの。

- ※3核が細胞質に占める割合。

■悪性腫瘍の進行度:TMN分類■

TNM分類(国際的病期分類法)とは、悪性腫瘍の進行の程度を表す分類法である。

T(tumor):原発腫瘍の進展度や周囲への浸潤度を表す(T1~T4)

N(node):リンパ節への転移の程度を表す(N0〔転移なし〕~N3)

M(metastasis):遠隔転移の有無を表す(M0〔なし〕、M1〔あり〕)

上記のようにTNM分類のアルファベットは、それぞれの英語の略語です。

Tumorは腫瘍、Nodeは「節」という意味なのでリンパ節を表わし、metastasisは「転移」という意味です。

転移があるときに現場では「メタがある」という言い方をします。

問題3

副腎皮質ステロイド薬を使用する疾患として適切なのはどれか。

- 1.帯状疱疹

- 2.全身性エリテマトーデス

- 3.2度以上の熱傷

- 4.胃潰瘍

副腎皮質から分泌されるホルモンである「糖質コルチコイド(コルチゾール)」を合成したものが、副腎皮質ステロイド薬です。頻出問題ですので、作用・副作用・適応疾患などは押さえておきましょう!

- 1,3,4.× 水痘・帯状疱疹などの感染症や2度以上の熱傷、消化性潰瘍などは、悪化する恐れがあるため、禁忌である。

- 2.○

副腎皮質ステロイド薬の代表として、プレドニゾロンやデキソメタゾンなどがあります。

■糖質コルチコイドの臨床応用■

- ①ショックのような緊急時

- ②抗炎症作用を期待した使用

- ③免疫抑制薬としての使用(自己免疫疾患および臓器移植時)

■糖質コルチコイドの作用とそれに起因する副作用■

- ①糖新生の亢進:高血糖、糖尿病誘発

- ②脂肪組織の脂肪動員:脂肪酸の増加

- ③免疫抑制作用:易感染性の出現

- ④蛋白異化作用:筋力の低下

- ⑤骨吸収の促進:骨粗鬆症

■副腎皮質ステロイドの臨床応用と有害作用■

| 臨床応用 | 有害作用 | ||

|---|---|---|---|

| 補償療法 | 急性・慢性副腎皮質不全、アジソン病、低アルドステロン症 | 1.満月様顔貌 2.血糖上昇 3.血圧上昇 4.眼圧上昇 5.骨粗鬆症 6.食欲増進 7.体重増加 8.筋力低下 9.消化性潰瘍 10.感染の誘発 11.精神症状 12.副腎皮質刺激ホルモン分泌抑制 13.浮腫 |

|

| 薬 理 学 的 療 法 |

自己免疫疾患 | 関節リウマチ、リウマチ熱、全身性エリテマトーデスなど | |

| アレルギー性疾患 | 気管支喘息など | ||

| 肝疾患 | 肝性昏睡 | ||

| 腎疾患 | ネフローゼ症候群 | ||

| 血液・造血器疾患 | 再生不良性貧血、急性白血病、悪性リンパ腫など | ||

| 神経・筋疾患 | 多発性硬化症、ギラン-バレー症候群、重症筋無力症など | ||

| 心・肺疾患 | サルコイドーシス、ショック | ||

| 消化器疾患 | 潰瘍性大腸炎 | ||

| 代謝性疾患 | 高カルシウム血症など | ||

- ※急な使用の中止でショックなどの離脱症状が現れる。中止する際は徐々に減量する。

カンジダや水痘の時は使用しない。

問題4

核酸の代謝異常で生じる疾患はどれか。

- 1.ネフローゼ症候群

- 2.糖尿病

- 3.痛風

- 4.閉塞性黄疸

選択肢は、どれも代謝異常です。何の代謝異常で起こっているのかを理解しておきましょう。

- 1.× ネフローゼ症候群は、蛋白質代謝の異常である。

- 2.× 糖尿病は、糖代謝の異常である。

- 3.○

- 4.× 黄疸は、ビリルビン代謝の異常である。

■痛風と高尿酸血症■

核酸代謝異常を来す疾患

核酸(DNA、RNA)のプリン塩基(A・G)は、プリン体を経て最終的に肝臓で尿酸に分解され、尿中に排出される。プリン体の代謝異常により、尿酸の血中濃度が7mg/dLを超え高尿酸血症となると、尿酸ナトリウムの結晶となって

耳朶

、関節や軟骨の周辺、腱や皮下組織などに沈着し、コブ状の肉芽腫組織をつくることがある。これを痛風結節といい、無痛であるが、沈着した尿酸の結晶が関節で炎症を起こすと、激痛をともなう痛風発作が起こる。さらに尿酸結石から腎不全に至ることもある。痛風は、中年以降の男性に多く発症する。

問題5

慢性便秘症の特徴について、正しいのはどれか。

- 1.若い男性に多い。

- 2.十分量かつ快適に、糞便が排出できない状態である。

- 3.ブレーデンスケールを用いて判別ができる。

- 4.重篤な疾患との関連はあまりない。

慢性便秘症は、近年増加してきており、消化器症状の1つと捉えるより、全身疾患の1つの症候と捉えた方が適切であるといわれるようになってきています。

- 1.× 若い女性に多くみられるが、男女とも加齢に伴って増加し、高齢者では男女差はなくなってくる。女性に多い原因として、①筋力低下、②ダイエット、③ホルモン(特にプロゲステロン)の3つがあるといわれている。

- 2.○ 「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」を便秘と定義している(慢性便秘症診療ガイドライン2017)。

- 3.× ブリストルス便形状ケールを用いて判別ができる。

- 4.× 慢性便秘症を引き起こす疾患は多くあり、重篤な疾患として大腸がんや腸閉塞、慢性腎不全等がある。

■ブリストルスケール■

ブリストルスケールとは、便の硬さと性状を判別する国際的なスケールで、次の7段階があります。

数字が大きくなるほど軟らかくなっていきます。丁度真ん中の3つが正常な範囲です。

| 1 | コロコロ便(兎糞状便) | 便秘 |

| 2 | 硬い便 | |

| 3 | やや硬い便 | 正常便 |

| 4 | 普通便 | |

| 5 | やや軟らかい便 | |

| 6 | 泥状便 | 下痢 |

| 7 | 水様便 |

■慢性便秘症の診断基準■

1.「便秘症」の診断基準

以下の6項目のうち,2項目以上を満たす

- a.排便の4分の1超の頻度で,強くいきむ必要がある

- b.排便の4分の1超の頻度で,兎糞状便または硬便(BSFSでタイプ1か2)である

- c.排便の4分の1超の頻度で,残便感を感じる

- d.排便の4分の1超の頻度で,直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある

- e.排便の4分の1超の頻度で,用手的な排便介助が必要である(摘便・会陰部圧迫など)

- f.自発的な排便回数が,週に3回未満である

2.「慢性」の診断基準

6ヵ月以上前から症状があり,最近3ヵ月間は上記の基準を満たしていること

- ※BSFS:ブリストル便形状スケール

問題6

白血球減少症で正しいのはどれか。

- 1.好中球減少症が最も多い。

- 2.貧血を伴うことはない。

- 3.白血球数が1,500/μL以下をいう。

- 4.無顆粒球症は、リンパ球減少症に分類される。

さまざまな原因で、白血球減少症は生じますので、原因も合わせて押さえておきましょう。

- 1.○ 好中球数が1,500/μL以下になることを好中球減少症という。

- 2.× 再生不良性貧血や白血病などの造血機能が障害される疾患や、化学療法や放射線による造血機能障害等では、汎血球減少(すべての血球が少なくなる)が生じるため貧血を伴うことが多い。

- 3.× 白血球数が3,000/μL以下になることを白血球減少症という。

- 4.× 無顆粒球症は、顆粒球のうち好中球が500/μL以下になった病態をいう。抗甲状腺薬や抗血小板薬、抗リウマチ剤、消化性潰瘍治療薬、解熱消炎鎮痛薬、抗不整脈薬など、さまざまな薬の副作用としても生じることがある。

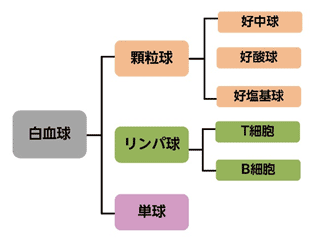

白血球は、顆粒球、リンパ球、単球の3つのグループに大きく分けられます。そのうち、顆粒球(細胞質内に多数の顆粒を含む白血球)が約6割を占め、そのうち最も多いのが好中球です。白血球減少症は、白血球の種類ごとに細かく分類されています。

問題7

光線過敏症で、正しいのはどれか。

- 1.ほとんどは小児期に発症する。

- 2.薬剤で生じることはない。

- 3.主に日光に当たることで皮膚症状が出現する。

- 4.慢性光線性皮膚炎は女性に多い。

光線過敏症には、さまざまな種類がありますが、まずは大まかな概念を押さえましょう!

- 1.× 光線過敏症は、さまざまな原因によって、どの年代でも発症する。ただし、年齢によって起こりやすい疾患(光線過敏症の種類)は異なる。

- 2.× 内服薬や貼付薬などの使用で、皮膚が日光に対して過敏になる薬剤性光線過敏症がある。抗不安薬、抗うつ薬、抗菌薬、利尿薬、非ステロイド性抗炎症薬など、薬剤の種類は多岐にわたり、物質としては100種類以上存在する。

- 3.○ 日光アレルギーと呼ばれることもある。

- 4.× 慢性光線性皮膚炎とは、光線過敏症により皮膚炎を生じて、慢性に経過し治療の難しい疾患である。中高年以降の男性に多く発症する。

問題8

次の感染症のうち、抗菌薬を使用するのはどれか。

- 1.新型コロナウイルス感染症

- 2.後天性免疫不全症候群

- 3.流行性耳下腺炎

- 4.敗血症

- 5.麻疹

抗菌薬とは、何に対して使用する薬剤なのかが理解できていれば選択は簡単ですね。

抗菌薬(抗生物質)とは、細菌の破壊や細菌増殖を抑制する薬剤である。そのため、サイズや組成が細菌と異なるウイルスに対しては効果がない。ウイルスに対しては抗ウイルス薬が用いられるが、まだ少数しか開発されていない。

- 1.

× 新型コロナウイルス感染症は、原因がウイルスであるため抗菌薬は用いない。現在、新型コロナウイルス感染症に対する抗ウイルス薬は、令和3年12月24日に抗ウイルス薬「モルヌピラビル」、令和4年2月10日に抗ウイルス薬「ニルマトレルビル・リトナビル」が特例承認されている。

- 2.

× 後天性免疫不全症候群(HIV感染症)は、原因がウイルス(ヒト免疫不全ウイルス)であるため抗菌薬は用いない。治療は3~4種類の抗HIV薬を組み合わせて1日1回内服する多剤併用療法が基本である。

- 3.× 流行性耳下腺炎は、原因がウイルス(ムンプスウイルス)であるため抗菌薬は用いない。流行性耳下腺炎の抗ウイルス薬は開発されていない。

- 4.○ 敗血症においては、抗菌薬を使用する。

- 5.× 麻疹は、原因がウイルス(麻疹ウイルス)であるため抗菌薬は用いない。麻疹の抗ウイルス薬は開発されていない。

■特例承認とは■

特例承認とは、日本国内未承認の新薬を、通常よりも簡略化された手続きで承認し使用を認めることです。本来、薬剤の承認には長期の治験が必要なため時間がかかります。特例承認を受けるには、健康被害が甚大である、蔓延の可能性があるなど、いくつかの条件があります。

■敗血症とは■

敗血症(sepsis)とは、「感染症により生命を脅かす臓器障害が引き起こされる状態」と定義されています(日本感染症学会)。

敗血症を起こす病原体は、黄色ブドウ球菌を代表とするグラム陽性球菌(GPC)と大腸菌を代表とするグラム陰性桿菌(GNR)が大半を占めています。そのため、抗菌薬の投与を行います。

問題9

バージャー病について、正しいのはどれか。

- 1.女性に多い。

- 2.逃避性跛行を呈する。

- 3.喫煙習慣はリスクとなる。

- 4.四肢の小静脈が閉塞する。

バージャー病は、閉塞性血栓血管炎ともいいます。

- 1.× 若年男性に多い。

- 2.× 間欠性跛行を呈する。

- 3.○ 喫煙者に多い。

- 4.× 四肢の小動脈が閉塞し、四肢末端部に難治性の阻血性変化を起こす疾患である。

■跛行■

跛行とは、何らかの障害によって正常な歩行ができない状態をいいます。

■間欠性跛行■

間欠性跛行とは、簡単にいうと「休みながら歩くこと」。一定の距離を歩くと、痛み・しびれ・疲労感等により歩行が次第に困難になり、しばらく休息すると治まりますが、また歩きだすと再び痛みだすという症状です。

原因には、神経性と血管性の2種類あり、神経性には「腰部脊柱管狭窄症」、血管性には「バージャー病」「閉塞性動脈硬化症」などがあります。

■バージャー病の症状・診断・治療と看護■

1 症状

- (1)指趾の冷感、しびれ、チアノーゼ

- (2)運動時の下肢疼痛、進行すると安静時にも疼痛

- (3)間欠性 跛行

- (4)末梢動脈拍動の消失

- (5)進行すると阻血性潰瘍を形成し、壊死に陥る。

2 症状

臨床症状や血管造影から程度を判定。

3 治療と看護

- (1)血管収縮因子の除去:禁煙。寒冷を避ける。患肢の清潔。

- (2)薬物療法:血管拡張薬・血小板凝集阻害薬・抗凝固薬の与薬。

- (3)手術療法:血行再建術、交感神経切除術。重症例では患肢切断。

問題10

ギラン・バレー症候群について、正しいのはどれか。

- 1.中枢神経の障害である。

- 2.発症後24時間以内に症状はピークとなる。

- 3.死亡率は20%を超えている。

- 4.ワクチン等の医薬品によって発症することがある。

- 1.× ギラン・バレー症候群は、末梢神経が障害される。

- 2.× 脱力感やしびれ、感覚がわかりにくい等の神経症状が出現するが、発症後4週間以内にピークとなり、その後回復していく。

- 3.× 死亡率は1%で、20%に何らかの後遺症を残す。

- 4.○ 多くの場合、発症前1ヶ月以内に風邪症状や下痢といった感染症の症状(先行感染)がみられるが、ワクチン等の医薬品投与後の発症も報告されている。また、新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告においては報告も200件を超え、2022年6月に厚生労働省から「重要な基本的注意」として、ギラン・バレー症候群が疑われる症状(四肢遠位から始まる弛緩性麻痺、腱反射の減弱ないし消失等)が認められた場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明することが提示されている。

■ギラン・バレー症候群■

ウイルス、細菌などの感染がきっかけとなって発症する自己免疫性多発神経障害で、下位運動ニューロンが障害される。主として末梢神経の髄鞘が障害され、伝導速度が低下する。多くの場合、感冒症状や胃腸炎症状に引き続いて、1~2週間後に発症する。全年齢域でみられ、年間10万人に1~2人発症する。

症状として、四肢の筋力低下や深部腱反射の低下・消失がみられ、4週間以内に症状がピークに達し、以後回復傾向を示す。しかし、重症例では呼吸筋麻痺に陥り、人工呼吸器の装着を必要とする。その他、膀胱直腸障害、消化管運動障害、血圧の変動、不整脈などの高度な自律神経障害を伴うこともある。

コラム

みなさん、こんにちは~!

学生の皆さんは夏休みに入りましたか~?

夏の蒸し暑さは、勉強の集中を途切れさせてしまいますね~((+_+))

また、学校が休みだと自分で学習のタイムマネージメントをしなければならないですよね~((+_+))

でも、それって案外難しい~((+_+))

だって家には魅力的な誘惑がいっぱい。

テレビ、マンガ、アイス、ゲーム、昼寝♪

そしてなぜか勉強以外のことが、いつもより目についてしまう~(*’ω’*)

そんな真夏の勉強のコツは…

ゴールデンタイム活用&学習環境を変える!!

ゴールデンタイム活用&学習環境を変える!!

脳のゴールデンタイムってご存知でしょうか?

多くの成功者は脳のゴールデンタイムをうまく活用しているそうですよ~。

ゴールデンタイムとは、起床後2~3時間の脳の集中力と創造性がアップしている時間のこと。

毎日多量に入ってくる脳のさまざまな情報は、睡眠によって整理されます。

なので、起床後すぐの脳はクリアになって疲労もなく、ベストパフォーマンスを発揮できるそうです。

休みだからといって、朝ゆっくり寝過ごすのは本当にもったいないっ!

まず、起床後に最初の勉強をして、昼食後に30分以内の昼寝で脳を再リセット。

また、ガラッと環境を変えて余計な誘惑ノイズを消してみるのも良い方法です~♪

図書館だったり、カフェだったり、家ではない空間で勉強するのです★